日本基督教団・山手教会、門扉設置問題について

1.はじめに

昨年末に、渋谷の山手教会の入り口に門扉が設置されたことによって、結果的にそこで寝泊りしていた野宿者の方々が排除されるという事態が発生しました。このレポートは、私たちが把握する範囲内でこの一連の出来事をわかりやすく説明するものです。

2.門扉の設置が確認された経緯

私たちは、毎週土曜日の夜、渋谷の駅周辺で野宿をしている人たちの様子を見て回る、いわゆるパトロールという活動を行っています。この活動は、新たに野宿に入った人の有無や、特定の場所に常時野宿をしている方の安全を確認するために行っています。つまり、渋谷駅周辺のどこに何人の人がいるのか、また、その健康状態に問題はないのか等を週単位で確認し、同時に記録を行っています。

山手教会では、常時3〜4名の方が寝泊りしている事をパトロールによって確認しています。したがって、パトロールのコースで毎週の見回りが必要なポイントとして組み込まれていました。

記録によれば、1999年11月27日(土)のパトロール時には、山手教会に1名の野宿者の方を確認しています。(これはパトロールに回った時間が早く、まだ1名しか来ていなかったことによると推測される)次週の12月4日(土)には、門扉が設置されていて人が居なかったため、この日のパトロールの記録に山手教会の名前は記載されていません。また、見回りをした人が門扉を確認しています。

これらの記録から、11月27日から12月4日の間に門扉が設置されたことがうかがわれます。

3.設置された門扉について

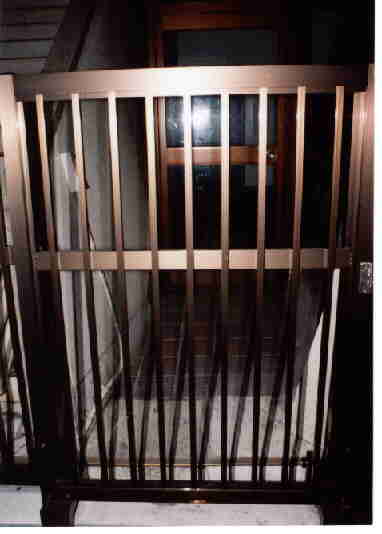

最初の写真は入り口部分を正面から見た全景です。この写真の下の部分を横断しているように見える、6個の部分にわかれた茶色のフェンス様のものが、今回、新たに設置された門扉です。写真では見えませんがフェンス状の下部には車輪がついていて、この下のコンクリート部分に埋め込まれたレールの上を、左右に可動するようになっています。よく住宅の駐車場などにも使用される、アルミ製の横開きにスライドする扉です。

次の写真は、入り口の左端部分の状態です。最初の写真で6つに分かれていた部分の最も左側の一つを近くから見ています。手前がアルミ製の門扉で、奥に見えるガラスのドアとの間の歩道から一段奥まった教会敷地内には3メートル程度の奥行きがあり、ここに2名の方が野宿していました。

3枚目の写真は反対側の右端部分です。こちらの奥のガラスのドアとの間にも2名の方が野宿していました。

4.野宿されていた方の現状

私たちは実際にここに常時寝泊りされていた方のうち、2人の方の話を伺うことができました。仮にAさんとBさんとします。

Aさんは50歳で、もともと新聞配達員をしていましたが、販売店が倒産して失業した後、比較的年齢が高いこともあり再就職がかなわず、野宿生活にはいったそうです。山手教会の門扉設置後、Aさんはある公共施設前にしばらく寝泊りしていたそうですが、ある朝、その公共施設職員と警官がやって来て、そこからも追い出されたそうです。その後は、人が少ないため追い立てられにくい、吹きっさらしの別の公共施設の前に移っています。

Bさんは46歳の元建設作業員の方で、仕事を止めるきっかけとなった病気によって肺を片方切除する手術をうけ、その結果、現在でも体力がないために就労できず、野宿生活を余儀なくさせられています。Bさんは現在、民間の店舗前で寝泊りしています。やはりAさんと同じく吹きっさらしの寒い場所で、山手教会のように歩道から奥まっていないため、寝ていると時々通行人から蹴られるなどの暴力を受けることもあるそうです。

2人とも、山手教会で寝泊りできなくなった後は、より環境が悪いところに移ることになりました。また、そこにもいつまでいることができるのかわからない不安定な状態で、できれば教会前に戻りたいと言っています。特にBさんは体力が通常の人より劣るため、現在の寒く、しかもろくに安眠もできない場所にいることがつらそうです。

5.山手教会・長崎主任牧師に事情を聞く

2月6日(日)門扉設置について長崎主任牧師に事情を聞いてきました。その要点は以下の通りです。

1)教会の前で寝泊りしている野宿者が存在することは認識していたが、門扉の設置は野宿者を排除するためではなく、教会の施設管理上の要請から行ったものである。

2)結果的に野宿者が排除されたことについては申し訳なく思うが、そのことによって体を壊して死んだとしても、教会には一切関係ないことである。(体の弱い野宿者の方がより環境の悪い所に移ったことについてどう思うか、の問いに対して)

3)門扉を撤去することはありえない。また、管理上支障ない形であっても、門扉の中に入って寝泊りすることも容認できない。(つまり明確に排除の意図があることを認めている)

6.まとめと問題提起

私有財産の管理が、貧しい人々に対する援助の要請に優先するという論理は、自由競争を基本とした資本主義社会にあってはごく当たり前のことと認識されるのでしょう。野宿者の存在が競争社会の枠組みを維持していく中で、単なる必要悪と捉えられる限りにおいては、放置すべき問題として片隅の追いやられるのは当然の帰結なのかもしれません。

しかし、この問題を個人対個人の人間性に関わるものとして捉えなおすならば、その見方は一変します。

渋谷のある民間企業の駐車場で、夜のみ野宿者がその一角の使用を許されているという例があります。野宿者側が駐車場を掃除するという条件で成立している関係ではありますが、むしろ、駐車場を管理する側と人間関係がうまく構築された例であると言うべきでしょう。なぜなら、必ずしも対価に見合った契約関係と言い切れない面が存在するからです。

いずれにせよ、野宿者と何ら人間的な関係を構築する努力もなされないまま、一方的に囲いを設けて機械的に排除するという山手教会の対応と、好対照を見せている関係とはいえないでしょうか。

本来、教会は、貧しい人々=社会的弱者に開かれているはずのものではないでしょうか。近年では自治体も、その多くが「対策なき撤去は行わない」旨を明言しています。当事者に一言の通知も相談もなく、渋谷区役所に対して適切な対応を求める配慮すらなく行われた今回の山手教会の野宿者締出しは、キリスト者の名に値しない、あまりにも狭量で非人間的な対応であると言わざるを得ないと思います。

キリスト者を始めとする宗教者たちは、世界中で社会的弱者のために、社会的弱者とともに、率先して多くの活動を展開しています。日本においても、たくさんの宗教者たちがそうした活動に従事しています。私たちのじれんは、野宿者に思いを寄せるあらゆる人々と同じく、そうした宗教者たちとも広く広く連携していきたいと願っています。

しかし、今回の山手教会の行為は、私たちの社会的連帯をその内側から断ち切るものとしてあります。私たちは、排除された野宿者、日々排除の危険にさらされている野宿者、あらゆる社会的弱者、社会的弱者に思いを寄せるあらゆる人々ともに、この山手教会の野宿者締出しに強い憤りを感じます。

私たちは、ある日唐突に扉を設けることによって行われた排除の経緯を改めて検証し、野宿者と教会との関係性を再度捉えなおすことによって問題の解決を図ることが望ましいのではないかと提起したいと思います。

|