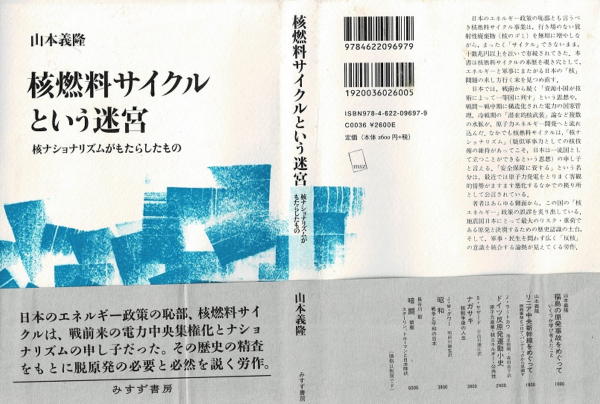

| 経産省・エネ庁は「今だけ、金だけ、自分だけ」の大嘘つき! その223 2024年7月8日 核燃料サイクル破綻を認めよ、戦前の商工省と同じ過ちを繰り返すな 〜山本義隆「核燃料サイクルという迷宮 核ナショナリズムがもたらしたもの」から〜 |

| 「核燃料サイクル」破綻を多くの識者が認め多くのメディアで報道されている。にも拘らず、岸田政権・経産省は全くそれを認めない。山本義隆「核燃料サイクルという迷宮 核ナショナリズムがもたらしたもの」(みすず書房)からその背景を紹介する。 1 戦前の商工省の電力「国策民営」と戦後の通産省=経産省の核政策の「国策民営」 1936年に発送電事業の国営化案。1938年の状態では、「当時電力会社は日本の総資本の25%を占めており」電力は主要に軍需産業の基盤を形成するためのもの。 電力問題は単なる経済問題ではない。本質的には国家の浮沈に関はる国防問題。 庶民が敗戦で体制が変わったと早合点したが、軍国を陰で支えた官僚は生き残り、経済成長に狙いを絞って統制的手法を再起動させた。 原子力は、支配体制を再構築するには絶好の標的だった。 2 核兵器の為の核(原子力)発電 軍事力に直結している先端科学技術の所有こそが「一等国・一流国」の証であるという、明治のナショナリズムと同様のメンタリティが、戦後の復興期にも脈打っていた。その目標は、明治にあっては軍の近代化・兵器の国産化であったが、戦後の時代にはとく核技術の習得だった。 先端的科学技術の保有こそが第一義的に政治的なそして同時に軍事的な意味を帯びていた。 官僚と官僚機構とともに、戦前の財閥系軍需産業も、人材や施設とともに実際には生き残っていた。 対米戦争で大儲けした旧財閥系の企業グループが、米国企業と提携しつつ日本の原子力産業界を形成し、原子力に群がることによって完全に蘇った。 3 誰も言い出せなかった敗戦・降伏、誰も言い出せない再処理破綻 戦後日本の「国家事業」として日本の原子力政策の柱をなしている核燃料サイクル・プロジェクトは、政治家も所轄官庁の官僚も財閥メーカーも電力会社もすべてが、すでに「死に体」のそのプロジェクトに群がり、国民から集めた税金や電気料を投入しつづけ、将来的に実現できるかのようにふるまうことによって、命脈を保っている。 かって大日本帝国は、アジアの盟主という思い上がりと「資源立国」の強迫観念にとらわれて、大陸の地下資源、とりわけ鉄鋼と石炭の収奪のために「満州国」を捏造し。そこから「日満支経済ブロック」の形成へ、そしてさらに南方の石油を求めて「大東亜共栄圏」の確立へと野望を広げ、東アジアの諸国を軍事侵略していった。 そしてアジア太平洋戦争において、すでに勝利が見通せなくなった時点においても「神州不滅」の神話にもたれかかり、敗戦の受け容れを先送りしつづけ、「カミカゼ」が吹くのを待望して、破滅までつき進んだ。 同様に戦後もまた、核ナショナリズムと「資源小国」の観念にとらわれて、核燃料サイクルという迷宮にはまり込んでいった。核発電の「安全神話」は、福島の破局をもたらすことになった。さらには、「無限のエネルギー資源」という核燃料サイクルの「増殖神話」も、日本社会の破局をもたらしかねない状況にある。ここで立ち止まらなければ、「いったん開始した研究の見通しがないときに、これを捨て去ることができない日本は、第二次大戦を自ら止めることのできなかった旧軍と、同じ病に侵されていることになる」のである。 一刻も早く核燃料サイクルの迷宮から脱出しなければならないのだ。そしてその脱出は、根本である核政策そのものの廃棄、核発電そのものの放棄によってしか可能にならないであろう。(「第3章 核燃料サイクルをめぐって」の章末から) 以上、戦前の商工省から戦後の通産省、今の経産省が、核発電(原子力発電)と核兵器をにらんだ愚かな政策を、税金と電力料金を好き勝手に使って続けているのだ。 私たちはこれらの歴史的事実を念頭において、経産省・資源エネルギー庁を核とする原子力ムラと闘っていかねばならない。皆さんにも同書をぜひ読んでいただきたい。  |