2024年12月2日に「健康保険証」の新規発行が終了し、「マイナ保険証を基本とする仕組み」に移行したはずだった(政府広報)。しかし相変わらず、マイナ保険証の利用は広がらず、みな健康保険証を使っている。

厚労省の医療介護連携政策課課長は昨年暮れ、「来年はマイナ保険証と資格確認書のどちらを使うのかを決めてもらう1年になる。」(NHKニュース2024年12月28日)と述べたそうだが、私たちが健康保険証→資格確認書を選べば、マイナ保険証の押し付けをはね返すことは可能だ。

健康保険証交付終了後の状況を見てみよう。

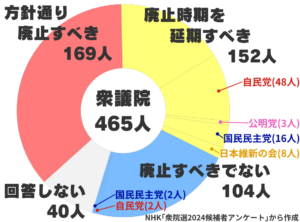

●マイナ保険証利用は12月もわずか4人に1人

福岡厚労大臣は2024年12月13日の記者会見で、マイナ保険証の直近の利用状況について「11月のマイナ保険証利用件数は3,998万件、利用率は18.52%」と報告したあとに、「その上で、12月2日から8日までの利用状況について、移行当初の状況を把握するため速報値として特別に集計したところ、マイナ保険証の利用件数は1,747万件、利用率は28.29%となっております。」とわざわざ補足していた。

28.29%は「瞬間風速」のような数値だが、今年1月21日、厚労省は12月分の利用率が25.42%だったと公表した。増加したとはいえ、利用はわずか1/4にとどまった。

増加した理由は厚労大臣が「マイナ保険証の利用促進に向けて、これまでも各種媒体を通じた広報を継続的に実施」した効果だと述べているように、あたかも12月以降は健康保険証が使えなくなると誤解させるような宣伝を大量に行ってきた結果だ。マイナ保険証の「メリット」が理解されたためではない。

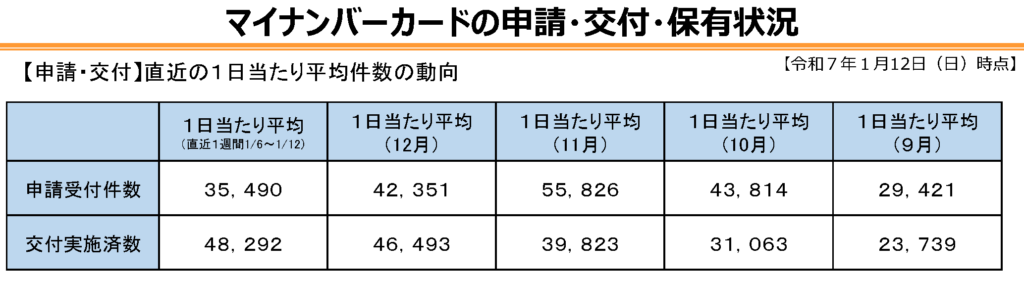

マイナンバーカードの申請も、下記総務省の集計のように12月を前に一時的に一日当たりの申請が増加したが、その後は減少している。12月2日以降も健康保険証が使えることや、マイナ保険証がなくても資格確認書で受診できることが徐々に知られてきた結果だろう。

当分、マイナ保険証の利用が大きく増える見込みはない。

●増加し始めたマイナ保険証の利用登録解除

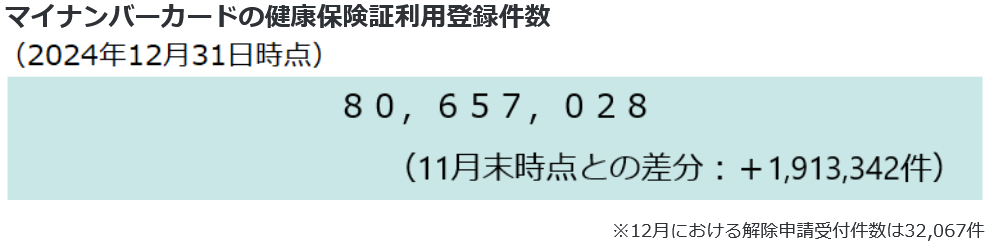

12月31日現在、マイナ保険証の利用登録者は約8065.7万人(厚労省サイト)、人口比の登録率は約64.5%になる。

マイナ保険証の利用登録者は、資格確認書で受診するためにはまずマイナ保険証の利用登録解除をしておく必要がある。例外としてマイナンバーカードでの受診が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)やマイナカードを紛失・更新中の者、DV被害者などは、マイナ保険証登録をしていても申請により資格確認書も交付される(「資格確認書の様式等について」厚労省令和5年12月22日)。

昨年10月28日から厚労省は、利用登録解除システムの運用をはじめた(「マイナ保険証の利用登録解除の運用について」令和6年10月9日)。

その申請状況について、厚労大臣は2024年11月12日の記者会見で「11月8日時点で、マイナ保険証の解除申請がなされ、サーバーに登録された件数は792件」と公表した。

さらに国会で申請状況を問われ、12月18日に速報値として11月30日までの申請件数が13,147件と報告し、翌日の社保審医療保険部会で公表している。

今年1月21日には、12月分の解除申請受付件数を32,067件と公表した。11月分と合わせて45,214件になる。

●利用登録解除のPRと申請方法の改善を

協会けんぽでは10月22日から受付を開始したが、市町村などは準備が整わず12月から申請受付開始したところも多い(保団連のサイト参照)。東京新聞の調査では、東京23区は半数が12月からの申請となっている(東京新聞デジタル2024年11月15日)。

また申請方法も、窓口に来所しての申請を求めるところも多い。オンラインや郵送申請は広がってきているものの、保険者毎に申請方法はバラバラで、マイナ保険証の利用登録が医療機関窓口やコンビニで簡単にできるのに比べ、面倒な手続きになっている。

そもそも厚労省は利用登録解除をほとんどPRせず、保険者まかせにしている。このような「悪条件」にもかかわらず申請が増加しており、解除希望者は相当数いることが明らかだ。

このまま夏に市町村国保の健康保険証の有効期限が到来すると、大混乱になりかねない。厚労省が「加入者が切れ目なく保険診療を受けられる環境の整備」を真剣にしようとしているのであれば、厚労省による利用登録解除申請の積極的なPRと、統一的で簡単な利用登録解除の申請方法の設定が必要だ。申請書類に「解除を希望する理由」を書かせるのも余計であるばかりか、思想調査を疑わせる。

さらにマイナ保険証の利用が広がらず、制度変更についての理解が不足し、オンライン資格確認等システムで正しい医療保険情報などが表示されない現状が改善されない間は、マイナ保険証の有無にかかわらず全加入者に「資格確認書」を送るようにすべきだ。

●「資格確認書」とはどういうものか

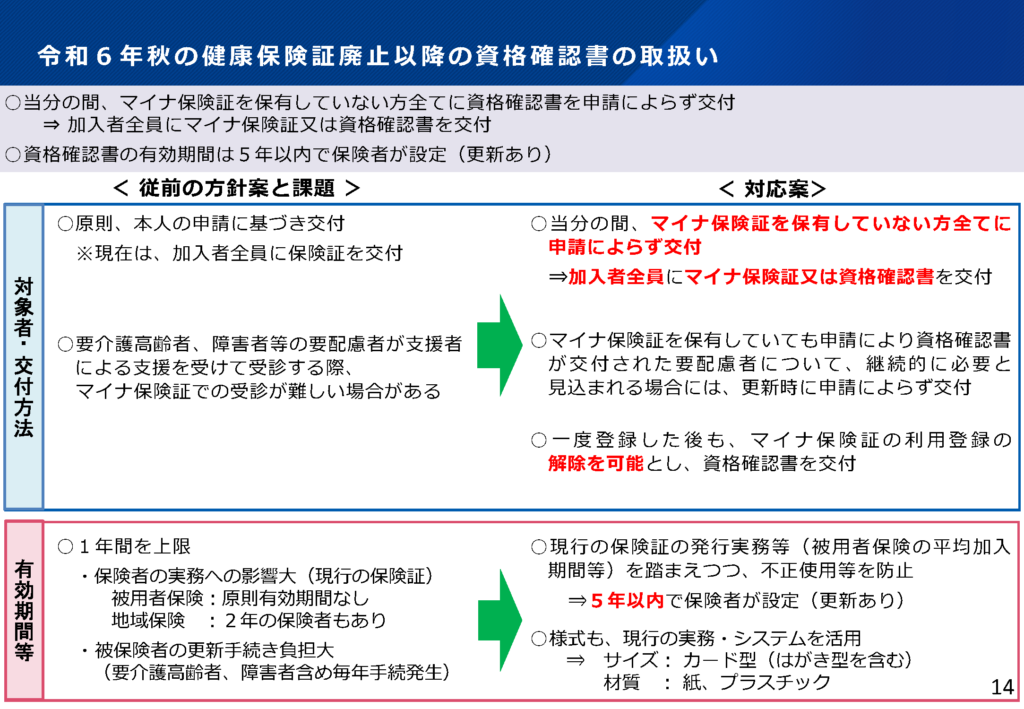

現在、「資格確認書」はマイナ保険証を保有していない全ての人に、申請によらず交付されることになっている。有効期限も「加入者に安心して医療機関を受診していただきたいとの考え」(協会けんぽ回答)で、5年以内と長く設定されている。健康保険証が使えなくなっても、これで受診ができる。

しかしこれは、2023年のマイナンバーひも付け誤りトラブルと健康保険証廃止に対する世論の反発を考慮して、「当分の間」、法律上の根拠もなく政策的な判断で行われている措置にすぎない(下図「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」参照)。

資料2「政策パッケージ」14頁

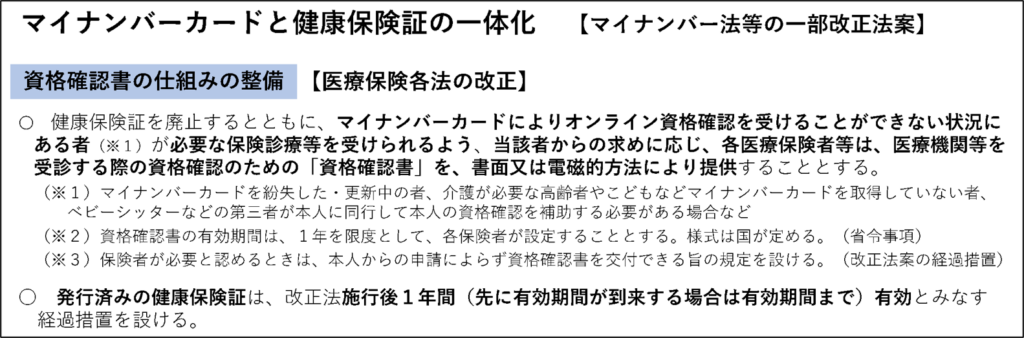

「資格確認書」は2023年6月の健康保険法等の改正で新設されたが、法律上は私たち被保険者が、「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」に、保険者(協会けんぽ、健保組合、市区町村等)に所定の書面で申請したときに交付されることになっている(健康保険法第51条の3)。ただ法律の附則で、当分の間は保険者が必要があると認めるときには職権で(申請によらず)交付することができる、となっている(健康保険法附則第15条)。

「電子資格確認を受けることができない状況」とは、マイナンバーカードの紛失再発行や更新などで一時的にマイナ保険証が利用できないとか、要介護等でマイナンバーカードを取得していない者などが示されていた(下図法案説明)。

自らの意思でマイナ保険証の利用登録をしていないとかマイナンバーカードを所持していない者は、交付対象にならないと思われ、所持が義務ではないマイナンバーカードの所持や利用を前提としていると批判を浴びた。利用期間も、マイナンバーカードが発行されるまでを想定した短期間(1年を限度)とされていた。

それに対して、健康保険証は保険資格ある全ての人に、申請によらず交付され、法令で保険者には交付義務が規定されていた。資格確認書は「マイナ保険証を基本とする仕組み」の補完でしかなく、健康保険証とは別物だ。

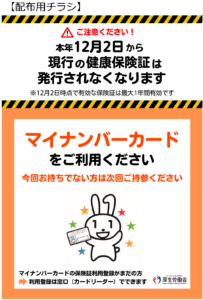

●通常国会で「健康保険証を残す」法改正を

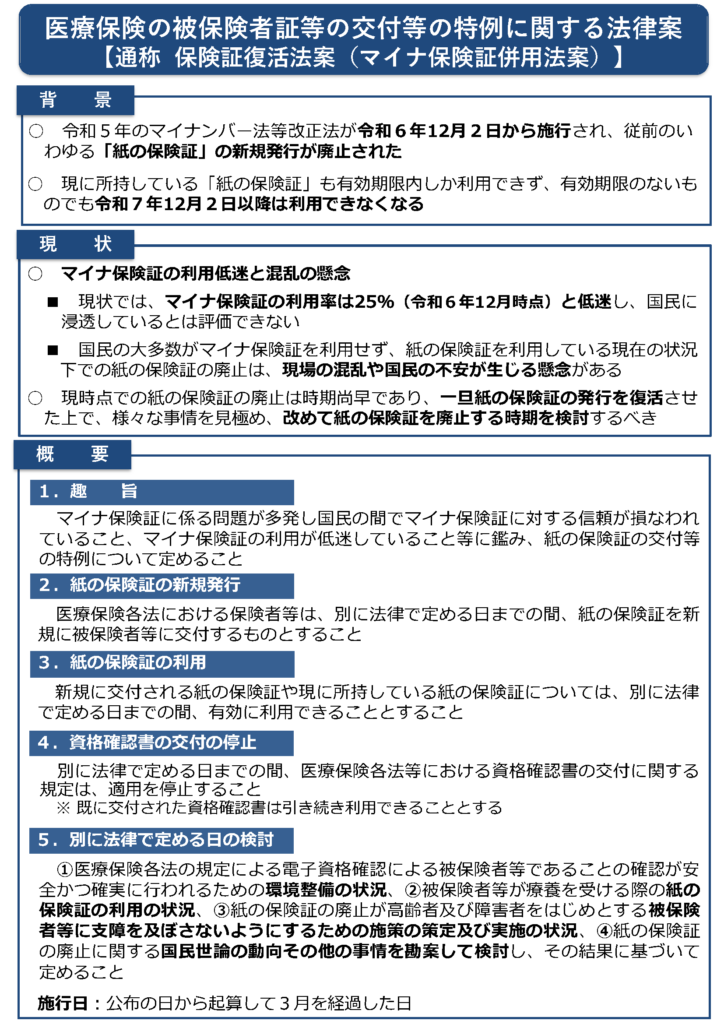

1月24日から通常国会がはじまった。前国会で立憲民主党は健康保険証廃止の延期を求める法案を提出し、閉会中審査となっていた(こちら参照)。

昨年10月の衆議院議員総選挙にあたりNHKが行った候補者アンケートによれば、与党も含めた当選者の55.1%が健康保険証を「廃止すべきでない」「廃止時期を延期すべき」と答えている(保団連による集計)。

昨年12月2日に健康保険証交付終了となっているため、この法案の文言のままというわけにはいかないだろうが、この民意をふまえてなんらかの方法で「健康保険証を残す」判断をすべきだ。

※2025年1月29日追記:立憲民主党は1月28日「保険証復活法案」を国会に提出した(末尾の概要参照)

「電子資格確認を受けることができない状況にある」とか「保険者が必要があると認めるとき」などの判断次第で交付が左右される不安定な制度ではなく、誰もが安心して受診できる仕組みが必要だ。

健康保険証の有効期間が続いている間、とくに国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者証の有効期限が終了する夏(国保は市区町村により7月末や9月末、後期高齢者は7月末)までに、マイナ保険証がなくても健康保険証と同様に、申請なしで、保険資格ある全ての人に、保険者の義務として交付される仕組みを法律を改正して整える必要がある。