●異例の内容となった骨太の方針2020

7月17日、骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)2020が閣議決定された。2001年に小泉政権下で作成されて以降、新自由主義的改革の司令塔として民主党政権下で一時中断しながら毎年閣議決定されてきた「骨太の方針」だが、今年の方針は今までとは異質の内容になっている。

冒頭、「現下の情勢下では政府として新型コロナウイルス感染症への対応が喫緊の課題であることから、・・・記載内容を絞り込み、今後の政策対応の大きな方向性に重点を置いたものとしている」と注記されているように、 一言で言えば「コロナ危機をチャンスとして社会全体のデジタル変革( DX =デジタルトランスフォーメーション)へ」ということに特化した方針だ 。骨太の方針の目的ともいえる基礎的財政収支(プライマリーバランス)の黒字化目標の記載が消えてしまったことにも、その特異さが現れている。

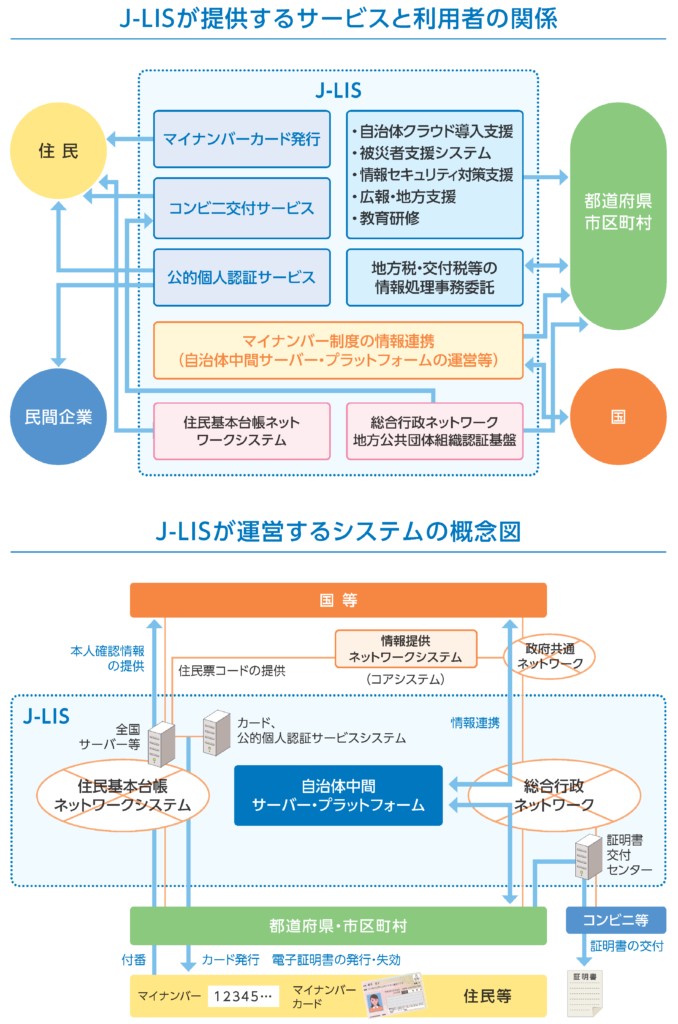

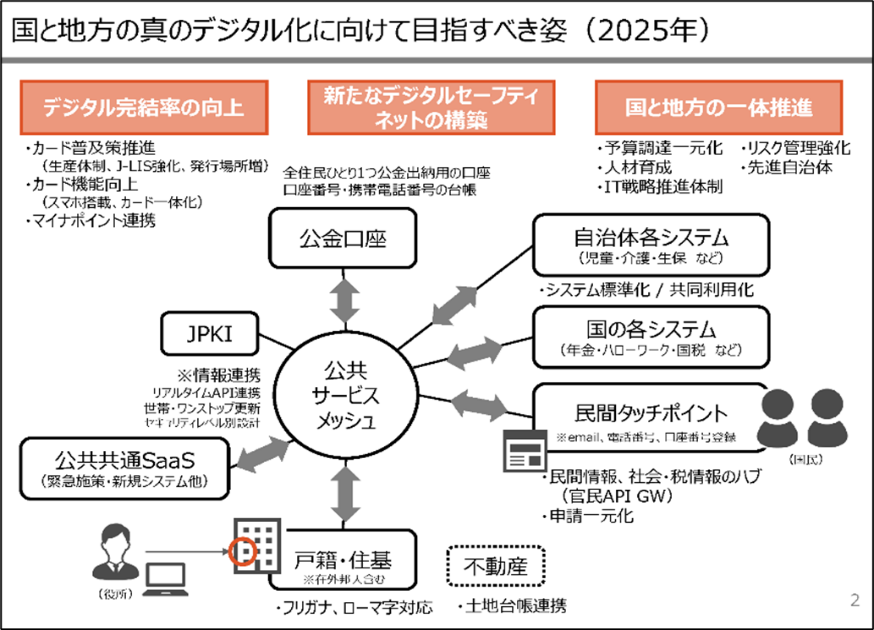

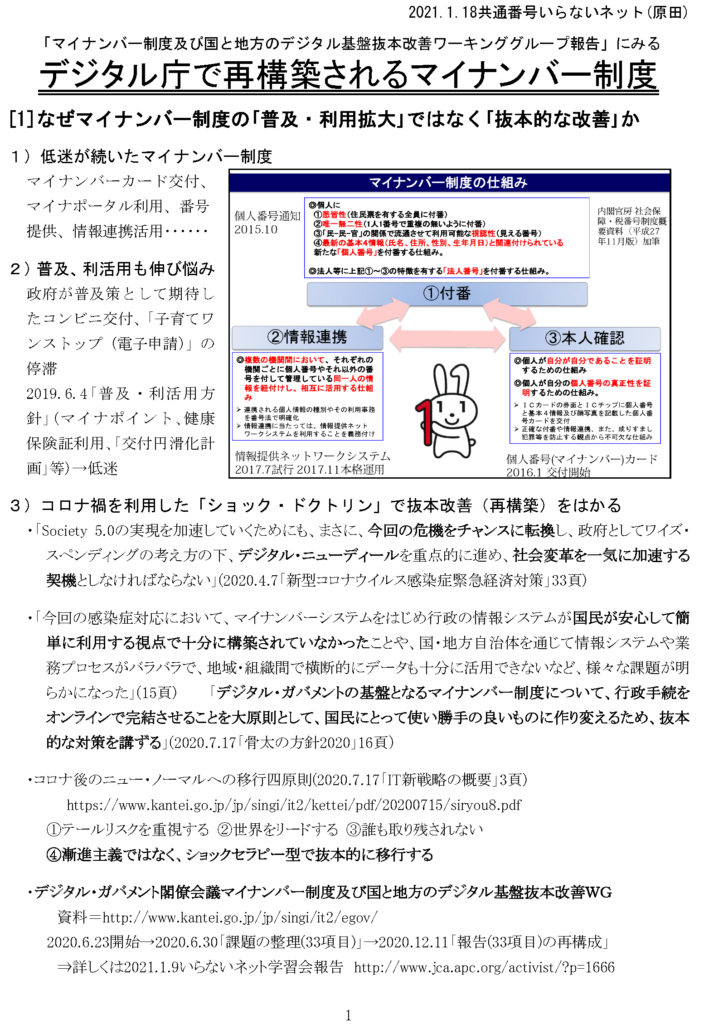

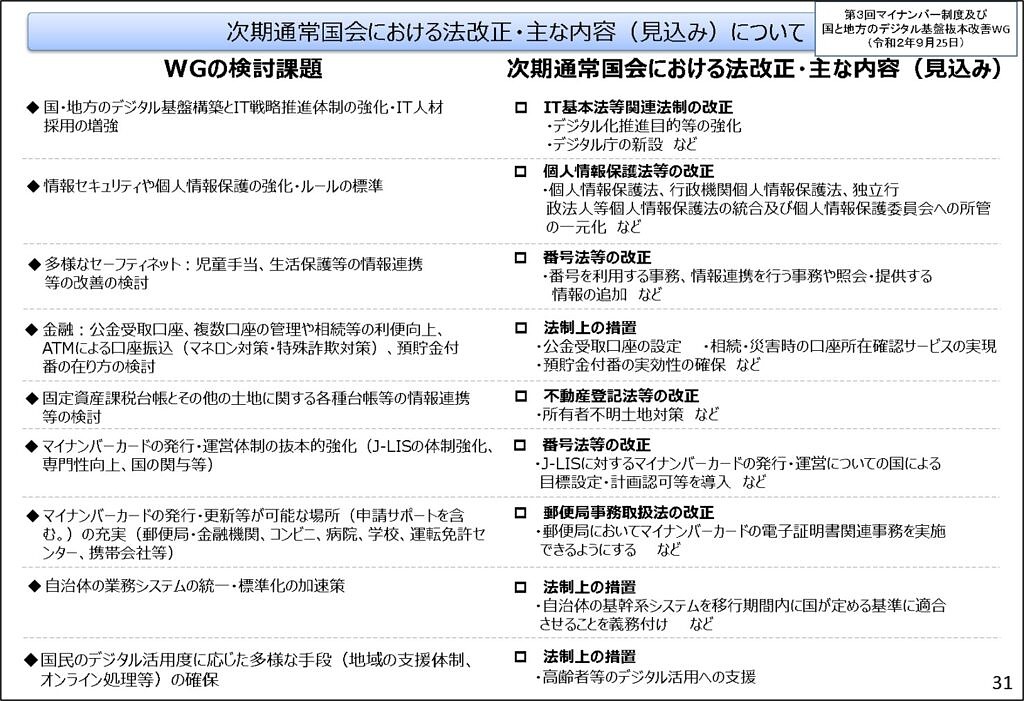

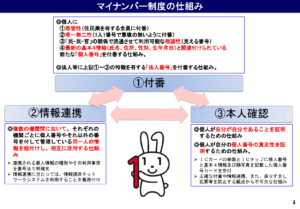

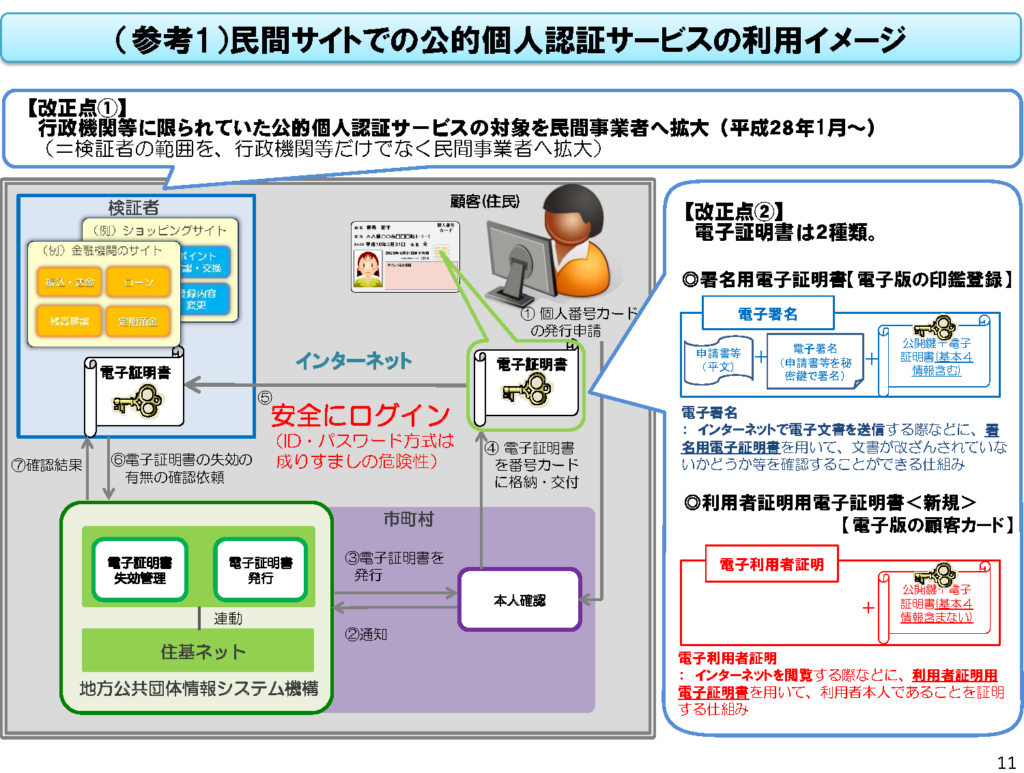

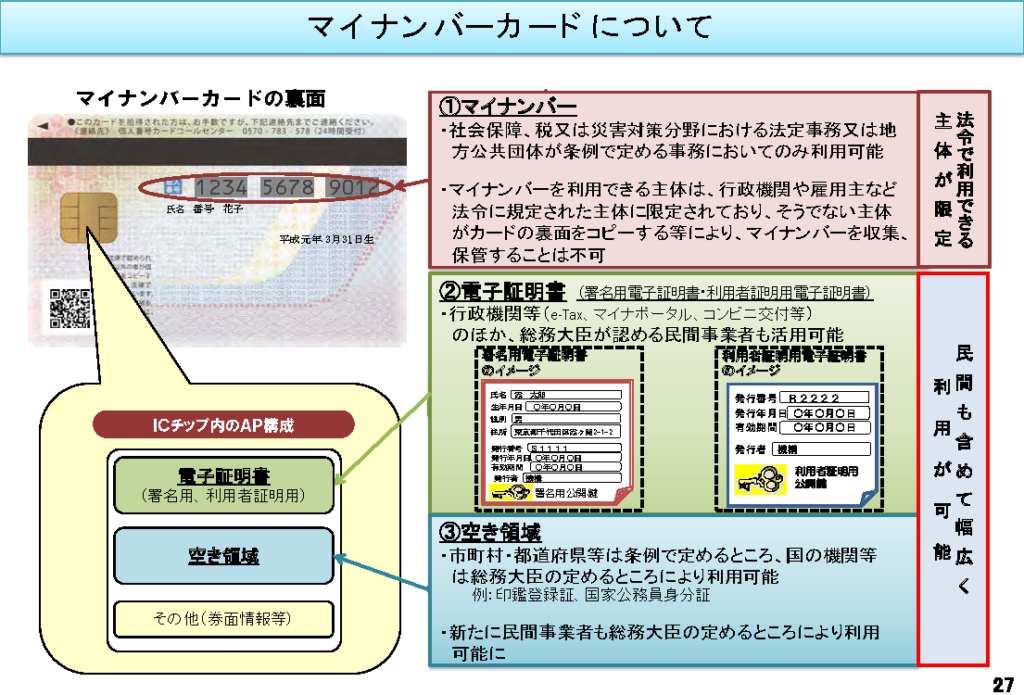

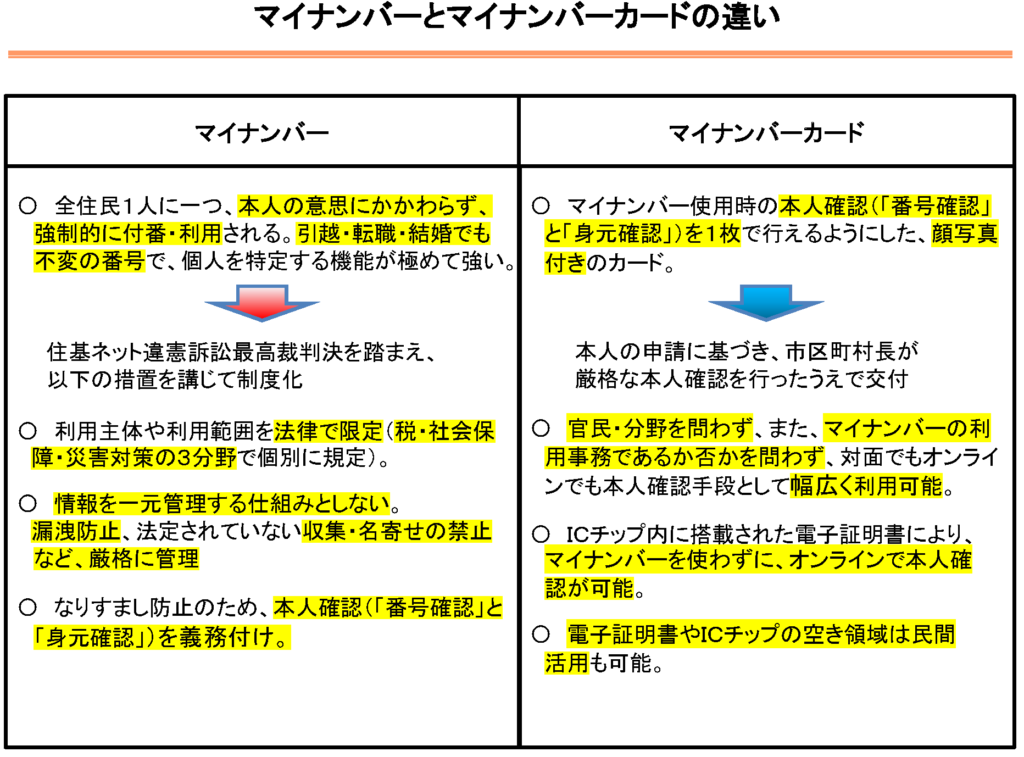

そのDXの基盤(インフラ)としてマイナンバー制度(マイナンバーや法人番号、公的個人認証JPKI ・電子証明書)が位置づけられ、マイナンバー制度の抜本的改善を図る工程表を年内に策定する予定になっている(17頁)。

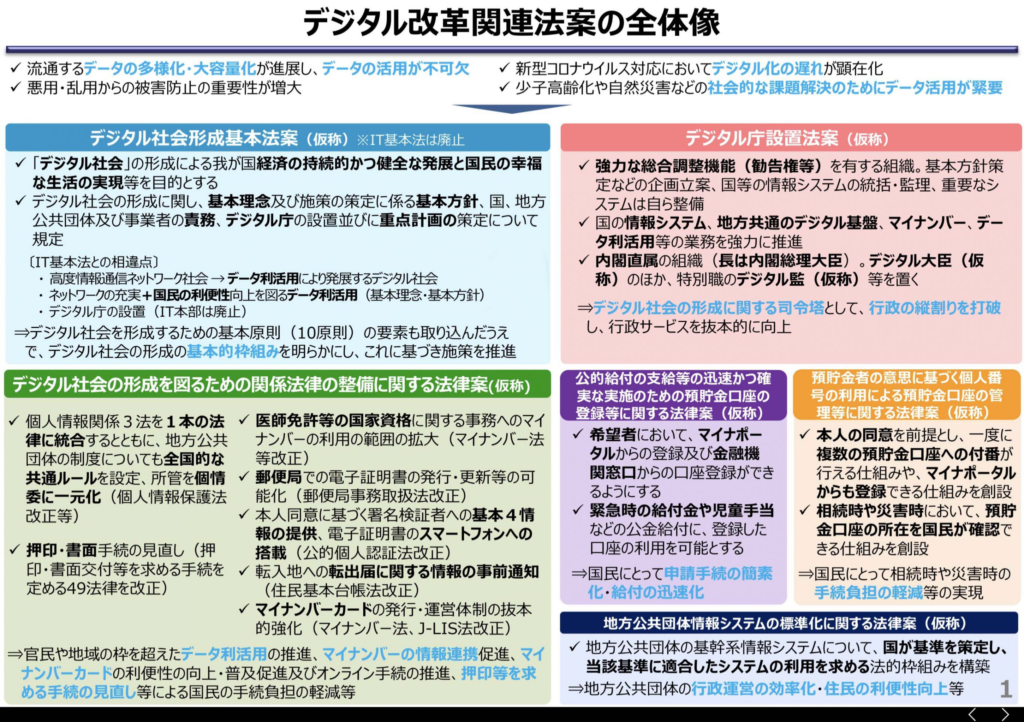

次期通常国会に行政デジタル化の包括法案「デジタルガバメント改正法案(仮称)」を提出するとの報道もされている。包括一括法では個々の問題点の検討が不十分なまま強行される危険が高いため、早急な検討が必要だ。

●コロナ危機を好機としてデジタル社会変革を加速

共通番号いらないネットは、 4月7日に緊急事態宣言とあわせて閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」 に対して、「新型コロナ対策に便乗したマイナンバー制度の利用に反対する」声明を発表した。

この緊急経済対策は、「Society 5.0の実現を加速していくためにも、まさに、今回の危機をチャンスに転換し、政府としてワイズ・スペンディングの考え方の下、デジタル・ニューディールを重点的に進め、社会変革を一気に加速する契機としなければならない」(33頁)と書かれているように、皆がコロナ禍で苦しんでいる時に、それを好機とみてデジタル社会変革に利用しようとするものだった。

私たちはこのコロナ・ショックドクトリンというべき政府の対策に対し「さまざまなデジタル情報と、個人の正確な追跡とデータマッチングを可能とするマイナンバー制度とが結合すると、まさに民主主義の危機が現実化する。私たちは、このような危機を招きかねない新型コロナ対策に便乗したマイナンバー制度の利用やマイナンバーカードの普及に反対する。」と声明で訴えた。

骨太の方針2020や同日に閣議決定された「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」は、このような惨事に便乗して政府と企業の求める社会変革を反対や懸念を押し切って一気に推進しようとするショックドクトリンを、国家方針として宣言するものだ。

● デジタル変革を一気に進め「新たな日常」を実現

3章構成の骨太の方針2020は、第1章「新型コロナウイルス感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて」で、「今回の感染症拡大で顕在化した課題を克服した後の新しい未来における経済社会の姿の基本的方向性として、「新たな日常」を通じた「質」の高い経済社会の実現を目指す。」(3頁)としている。

しかし新型コロナ流行で顕在化した、病床削減や保健所統廃合により感染症対策が脆弱になっている状況や、 新自由主義的改革によって格差が拡大するなど生活基盤が脆弱化したことなどは、「顕在化した課題」として指摘されていない。

このような現状認識に基づいて 「社会全体のDXの推進に一刻の猶予もない」 「今般の感染症拡大の局面で現れた国民意識・行動の変化などの新たな動きを後戻りさせず社会変革の契機と捉え、・・・・・・通常であれば10年掛かる変革を、将来を先取りする形で一気に進め、「新たな日常」を実現する。」 (5頁)と、切迫した危機意識を強調する。

●デジタル・ガバメント構築が最優先政策課題

骨太の方針2020では、社会全体のデジタル化を強力に推進する最優先政策課題としてデジタル・ガバメントの構築を位置付け、行政のデジタル変革の早急な対応を求めている(5頁)。

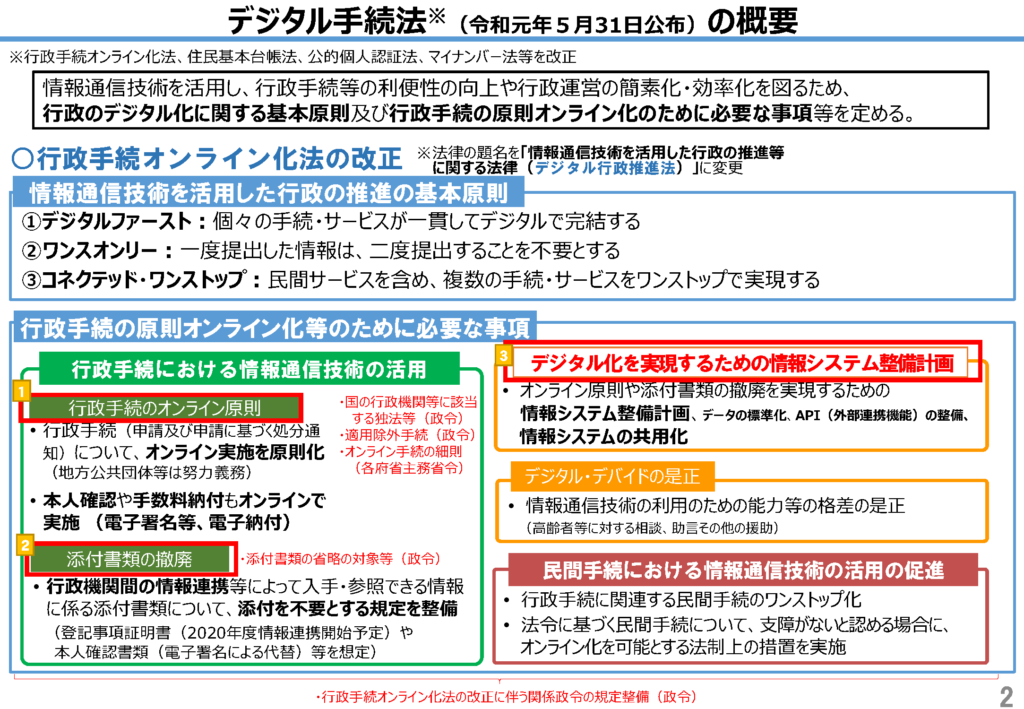

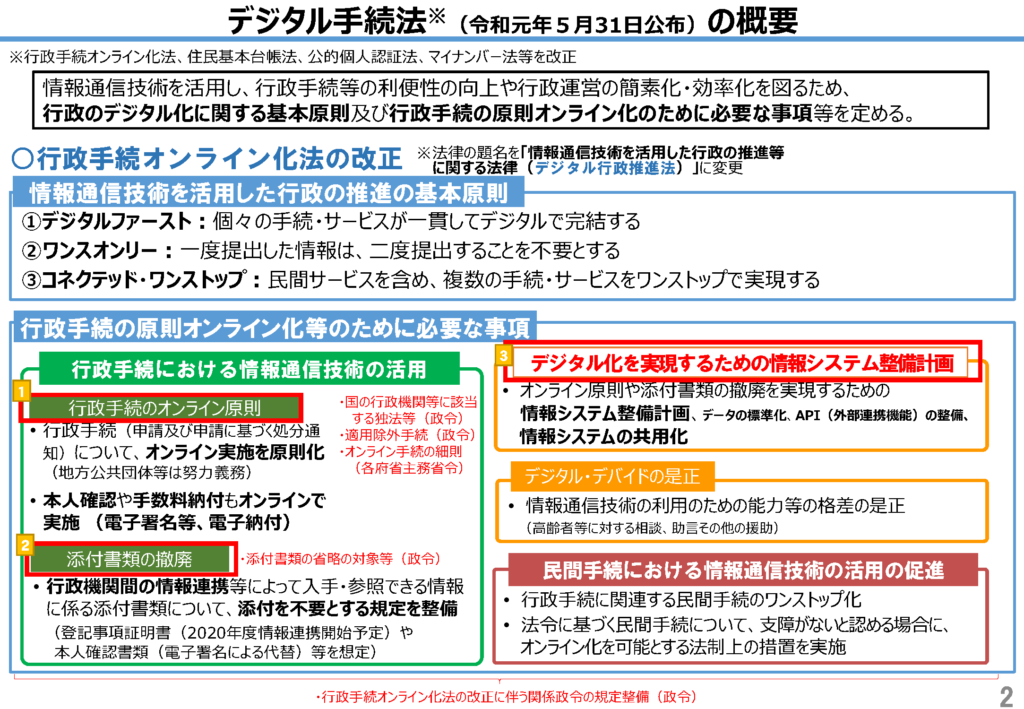

デジタル・ガバメント構築については、昨年5月デジタル手続き法が成立し、12月にデジタル・ガバメント実行計画が策定されていた。しかし骨太の方針2020では「行政分野を中心に社会実装が大きく遅れ活用が進んでおらず、先行諸国の後塵を拝していることが明白となった」(5頁)と計画が進まないことを嘆いている。

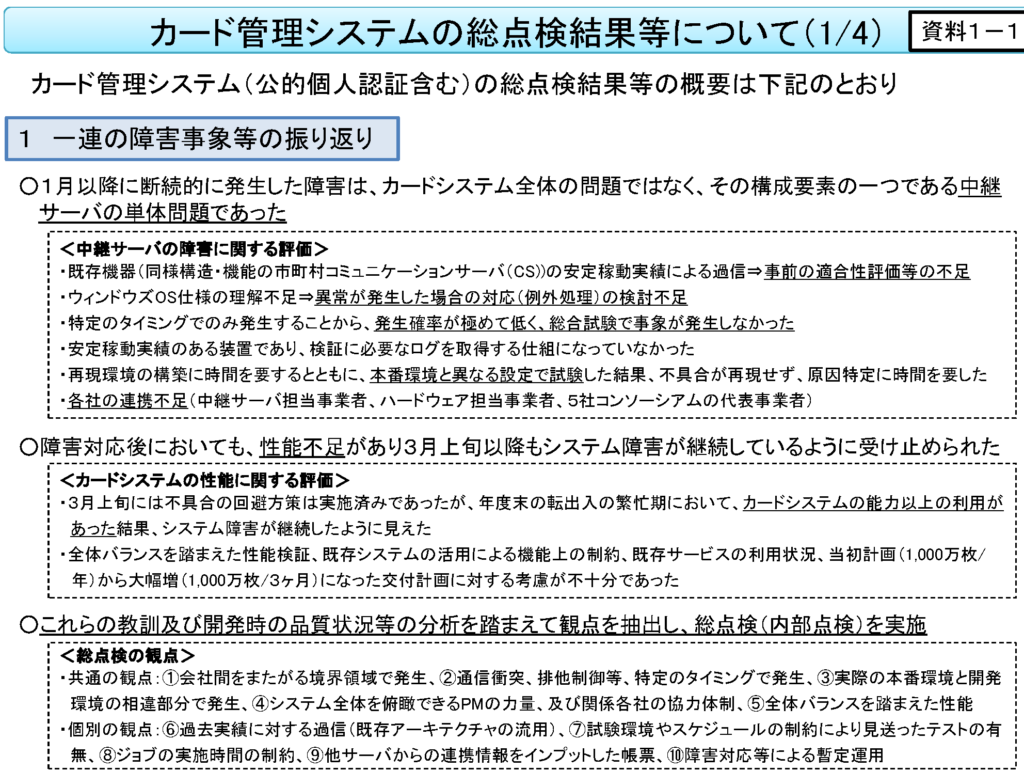

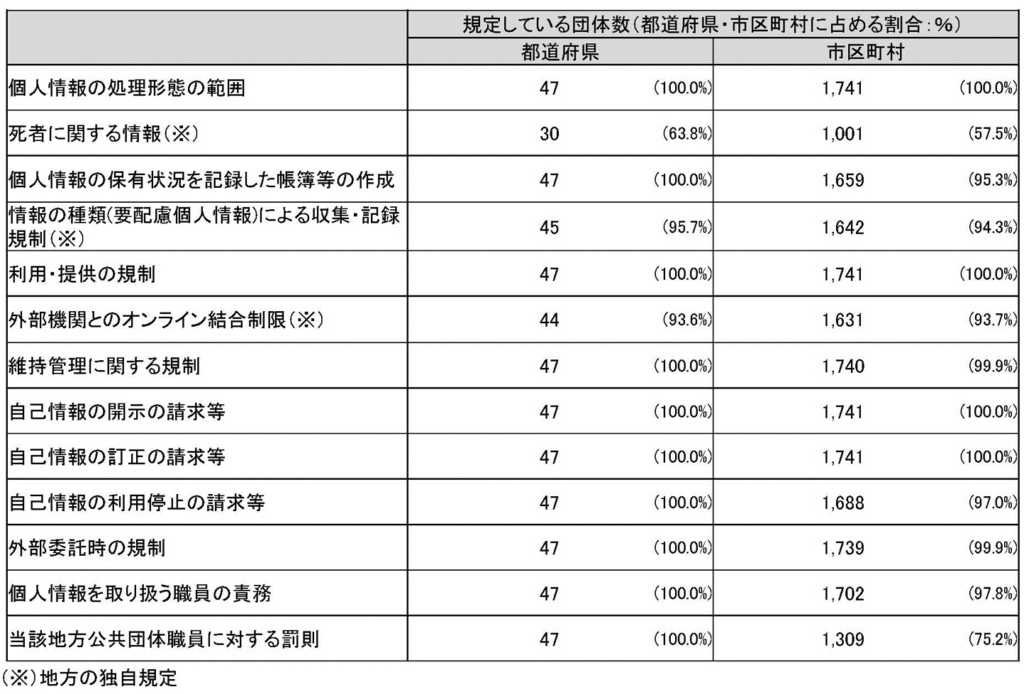

IT総合戦略本部デジタル・ガバメント分科会2019年7月5日第7回会合 資料3 (内閣官房IT総合戦略室)より

IT総合戦略本部デジタル・ガバメント分科会2019年7月5日第7回会合 資料3 (内閣官房IT総合戦略室)より

共通番号いらないネットでは、デジタル手続き法案に対して「マイナンバーカード普及策としてのデジタルファースト法案に反対する声明」を発表し、利便性が少なく市民が望んでいるわけではない「すべての行政手続きの原則オンライン化」がマイナンバーカードの普及策として押しつけられ、その結果個人情報の漏えいや悪用の危険が高まることを指摘していた。

2018年の内閣府のマイナンバー制度についての世論調査でも、62.2%がオンライン申請のためのマイナポータルを特に利用してみたいとは思わないと回答したように、利用者のニーズに合わないオンライン化が進まなかったのは当然だ。

国際競争ばかりに目を向けず、利用者目線で考えるべきだ。

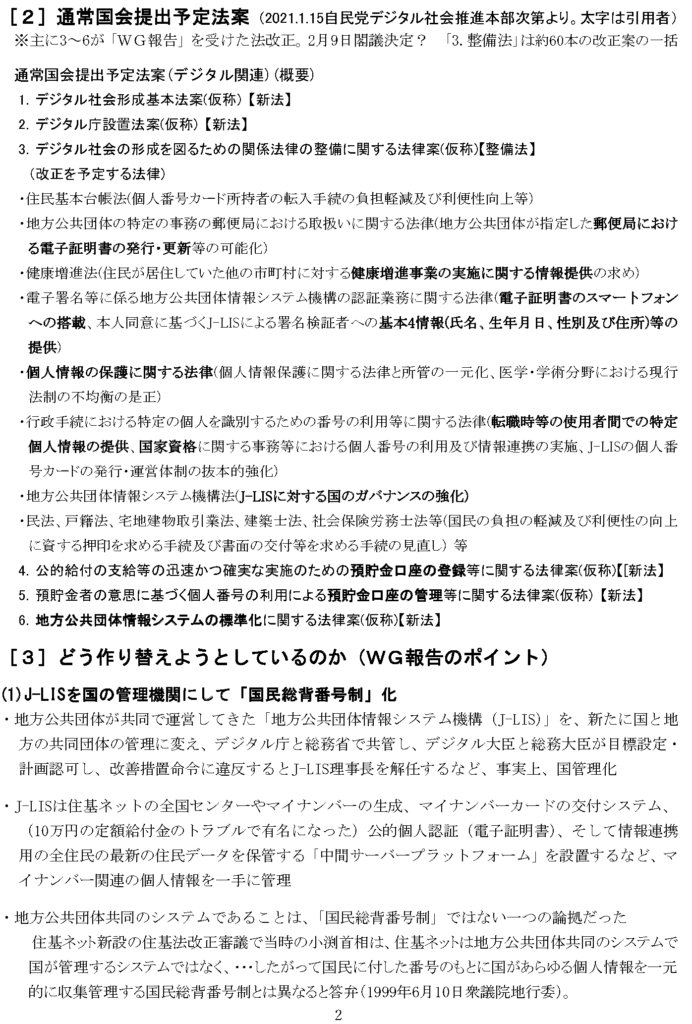

●1年間で集中的に行政デジタル変革を断行

「骨太の方針2020」は、この1年間を集中改革期間としてデジタル変革を推進し、実現状況を進捗管理するとしている。

第3章「新たな日常」の実現

1.「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備(デジタルニューディール)

デジタル化の推進は、日本が抱えてきた多くの課題解決、そして今後の経済成長にも資する。単なる新技術の導入ではなく、制度や政策、組織の在り方等をそれに合わせて変革していく、言わば社会全体のDXが「新たな日常」の原動力となる。デジタル化の遅れや課題を徹底して検証・分析し、この1年を集中改革期間として、改革を強化・加速するとともに、関係府省庁の政策の実施状況、社会への実装状況を進捗管理する。(15頁)

ここでいうデジタル化は、過去の延長線上で行政をデジタルにより改善していく「Digitization(デジタイゼーション)」ではなく、デジタルを前提とした新たな社会基盤を構築するという「Digitalization(デジタライゼーション)」(「デジタル・ガバメント実行計画」5頁 2019.12.20)だ。

DX(Digital Transformation)は、デジタル技術により既存のシステムを破壊的に変革することを含意している。

そのために「次世代型行政サービスの強力な推進 ― デジタル・ガバメントの断行」として、

・政府全体で様々な行政手続のデジタル化を一気に実現するためデジタル・ガバメント実行計画を年内に見直して各施策の実現の加速化を図る、その際業務プロセスそのものの見直しを含め、できることのみならず、必要なことを全て同計画に盛り込む

・内閣官房に民間専門家と関係府省庁を含む新たな司令塔機能を構築し、マイナンバー制度と国・地方を通じたデジタル基盤の在り方、来年度予算・政策等への反映を含め、抜本的な改善を図るため、工程を具体化する

・関係法令の改正を含めたIT基本法の全面的な見直しを行う

ことにより、社会全体のデジタル化の取組の抜本的強化を図ろうとしている。

だれもが反対しにくいコロナ感染対策を口実に、住民・利用者を置き去りに短期間で推進されることが危惧される。

●安心して簡単に利用できないマイナンバー制度

マイナンバー制度については、「今回の感染症対応において、マイナンバーシステムをはじめ行政の情報システムが国民が安心して簡単に利用する視点で十分に構築されていなかったことや、国・地方自治体を通じて情報システムや業務プロセスがバラバラで、地域・組織間で横断的にデータも十分に活用できないなど、様々な課題が明らかになった」(15頁)と述べている。

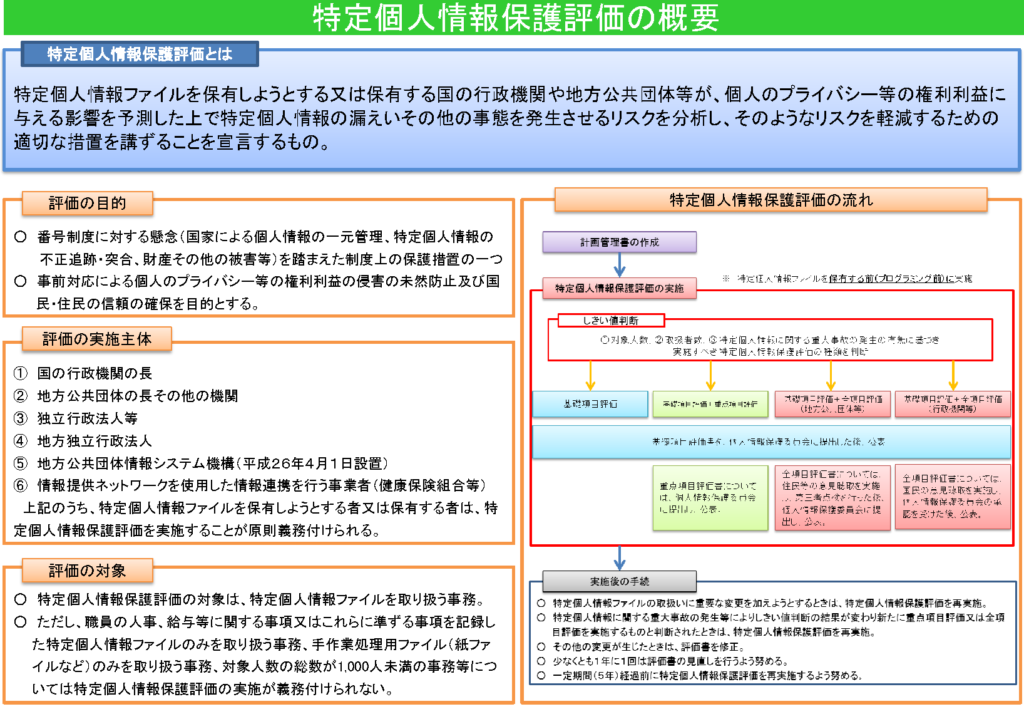

私たちはマイナンバー制度に対して、多額の税金を費やしながら目的とされる「国民の利便性の向上」も「行政の効率化」も「公平公正な社会」も実現していないばかりか、数百万件の税情報の違法再委託をはじめとする漏えいが発生している現実や、「見える番号」として官民で流通するマイナンバーの悪用の危険、行政が勝手に個人情報を利用する自己情報コントロール権の侵害、さらに警察等へのマイナンバー付個人情報の提供により監視社会が強化されることなど、さまざまな問題を指摘してきた。

コロナ対策の10万円給付のオンライン申請の混乱は、このようなマイナンバー制度の利用にこだわったために発生したことも指摘してきた。

これに対し国はマイナンバー制度の違憲差止訴訟で、番号制度により行政運営の効率化や公正な給付と負担の確保や国民の利便性の向上に資することは明らかだと主張してきたが、骨太の方針2020では「国民が安心して簡単に利用」する視点で構築されていない制度であることを認めてしまった。

この矛盾をどう説明するのだろうか。

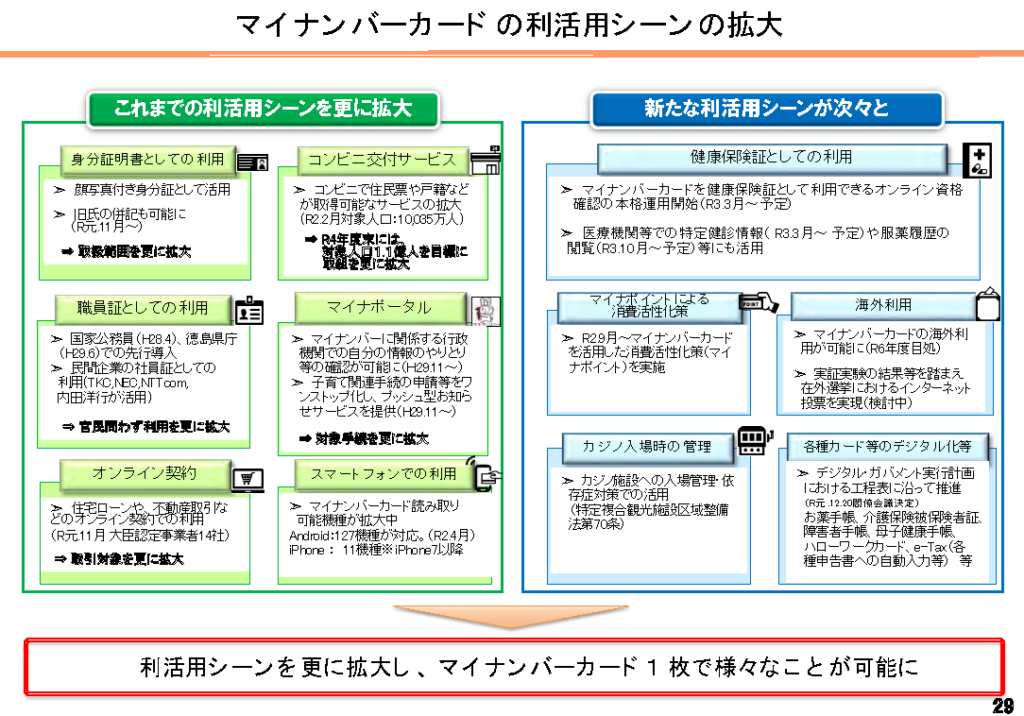

●マイナンバー制度の「抜本的改善」の項目

骨太の方針2020は、「デジタル・ガバメントの基盤となるマイナンバー制度について、行政手続をオンラインで完結させることを大原則として、国民にとって使い勝手の良いものに作り変えるため、抜本的な対策を講ずる。」(16頁) と述べ、 「マイナンバー制度の抜本的改善」 として以下の項目を列挙している。

しかし以前から利用拡大策としてあげられていたものが多く、マイナンバー制度の「抜本的改善」といえる内容ではない。「国民が安心して簡単に利用する視点で十分に構築されていなかった」理由を検証する姿勢はない。市民が不安を感じ利便性を感じない制度を、コロナ禍に便乗して行政の都合と国民管理のために強行しようとしている。

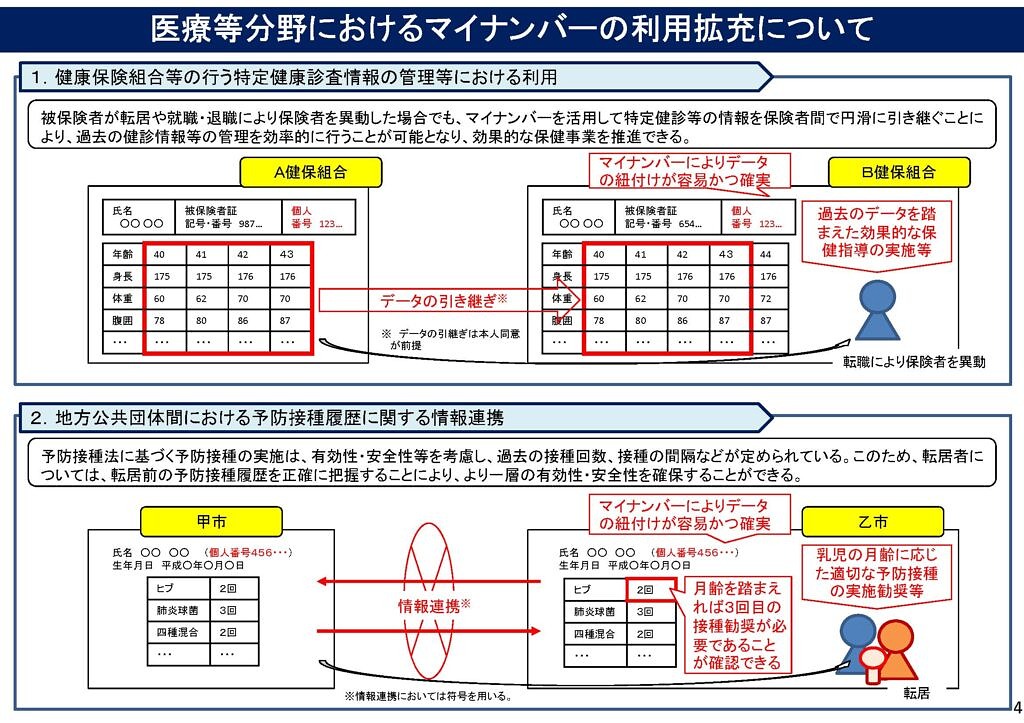

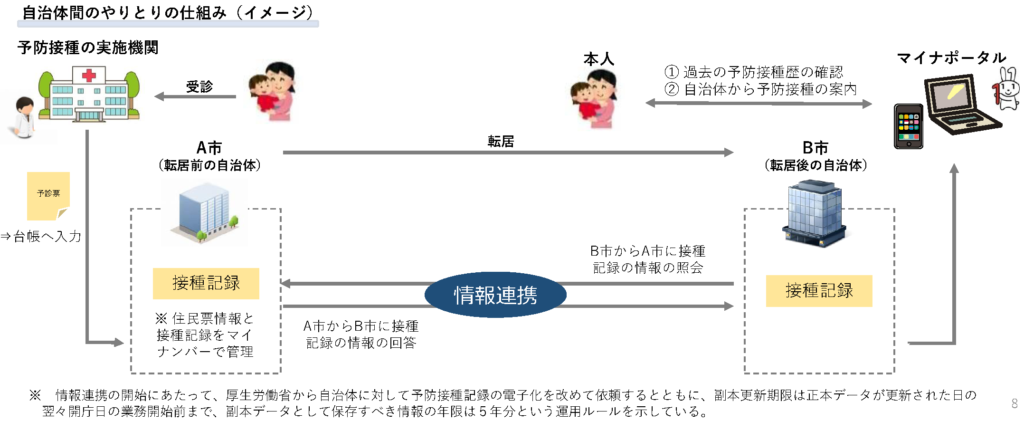

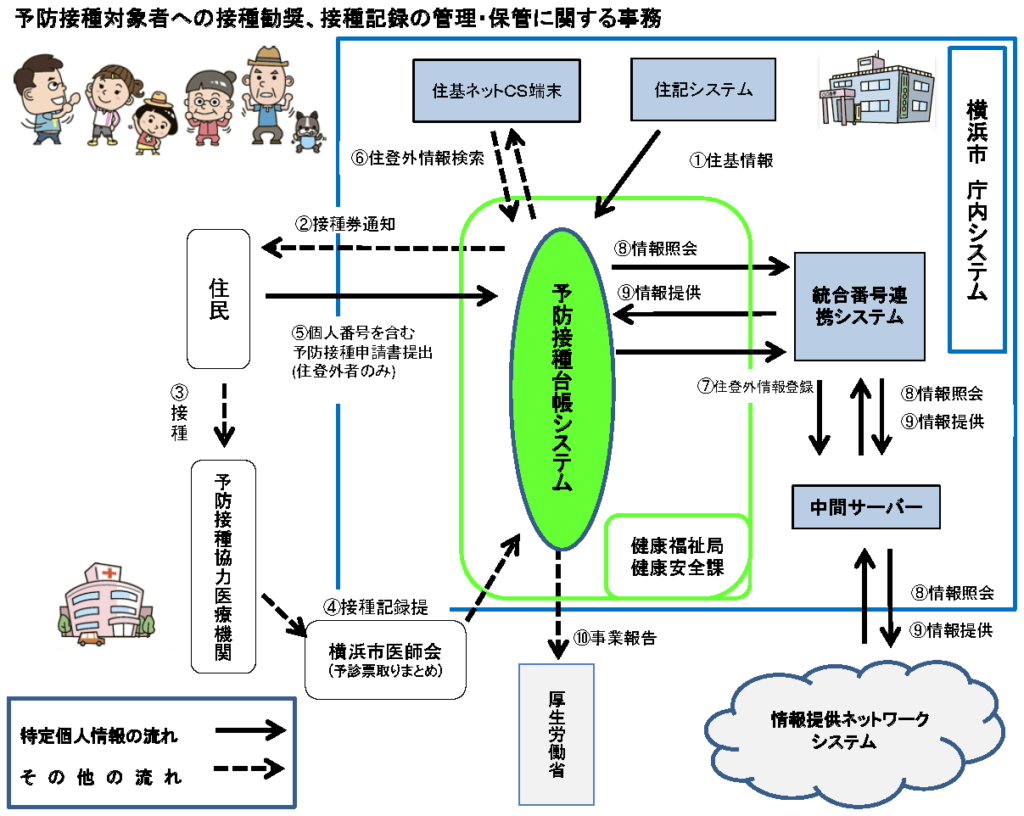

▼(マイナンバーカードの保険証利用を基礎にした)健康情報を生涯管理するPHRを、2021年に法制上の対応をし2022年を目途に拡充するとともに、データの医療・介護研究等への活用の在り方を検討

▼ マイナンバーカードの公的個人認証(電子証明書)の活用により障害者割引適用の際に障害者手帳の提示を不要に

▼ e-Tax等について、自動入力できる情報(医療費、公金振込口座等)を順次拡大し、マイナンバーカードの利便性を向上

▼ 在留カードとマイナンバーカードとの一体化について検討を進め、2021年中に結論を得る

▼ 運転免許証について、海外の事例を踏まえつつ、発行手続やシステム連携の在り方等を含めた検討を開始する

▼ 自動車検査証及び自動車検査登録手続についても、マイナンバーカードを活用した手続の一層のデジタル化の推進に向けて、検討を開始する

▼ 各種免許・国家資格、教育等におけるマイナンバー制度の利活用について検討する

▼ 必要に応じて共通機能をクラウド上に構築する

▼ 民間技術を更に積極的に活用してマイナポータルの利便性の向上を図る

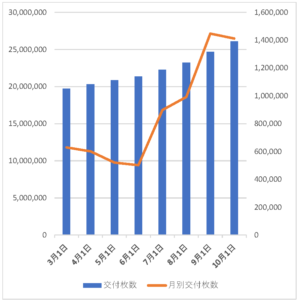

▼ マイナンバーカードの手続ができる環境を、マイナポイントを活用した消費活性化策の実施、QRコード付きのカード申請書の再送付などで抜本的に拡充することにより、マイナンバーカードの実効性ある取得促進のスケジュールをできる限り加速する

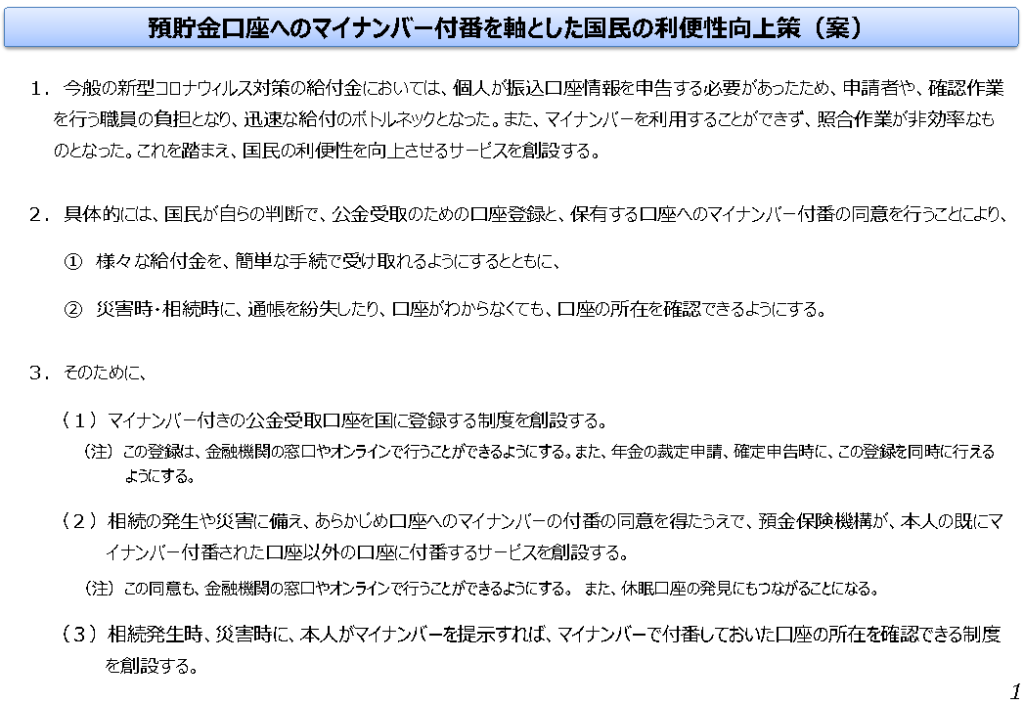

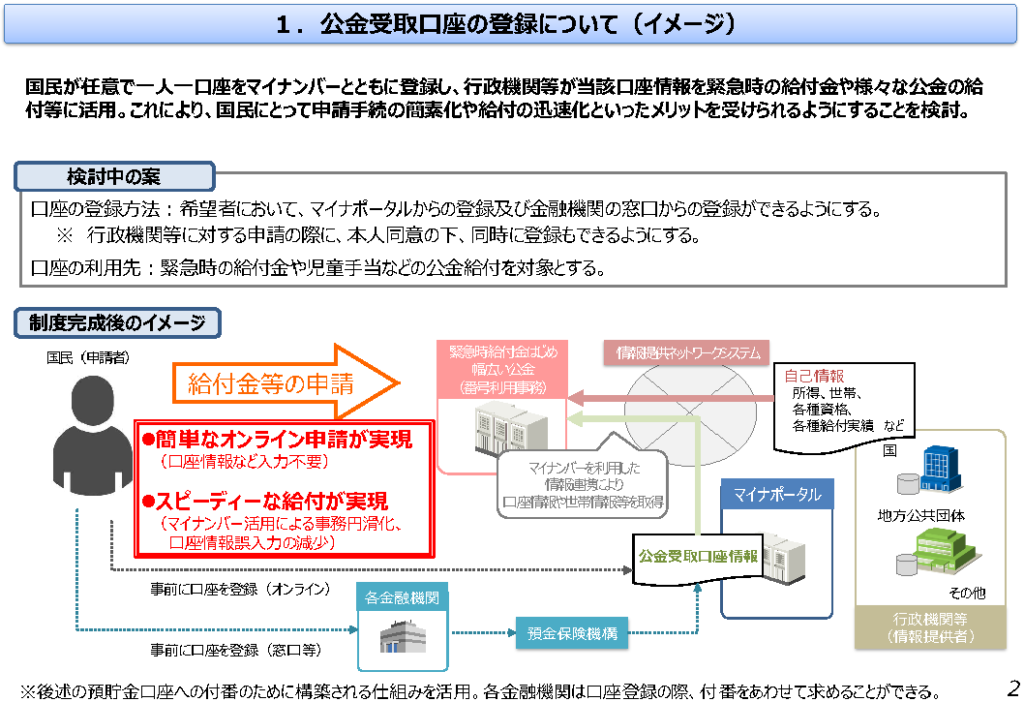

▼ 国税還付、年金給付、各種給付金(国民向け現金給付等)、緊急小口資金、被災者生活再建支援金、各種奨学金等の公金の受取手続の簡素化・迅速化に向け、マイナポータル等を活用し、公金振込口座設定のための環境整備を進める

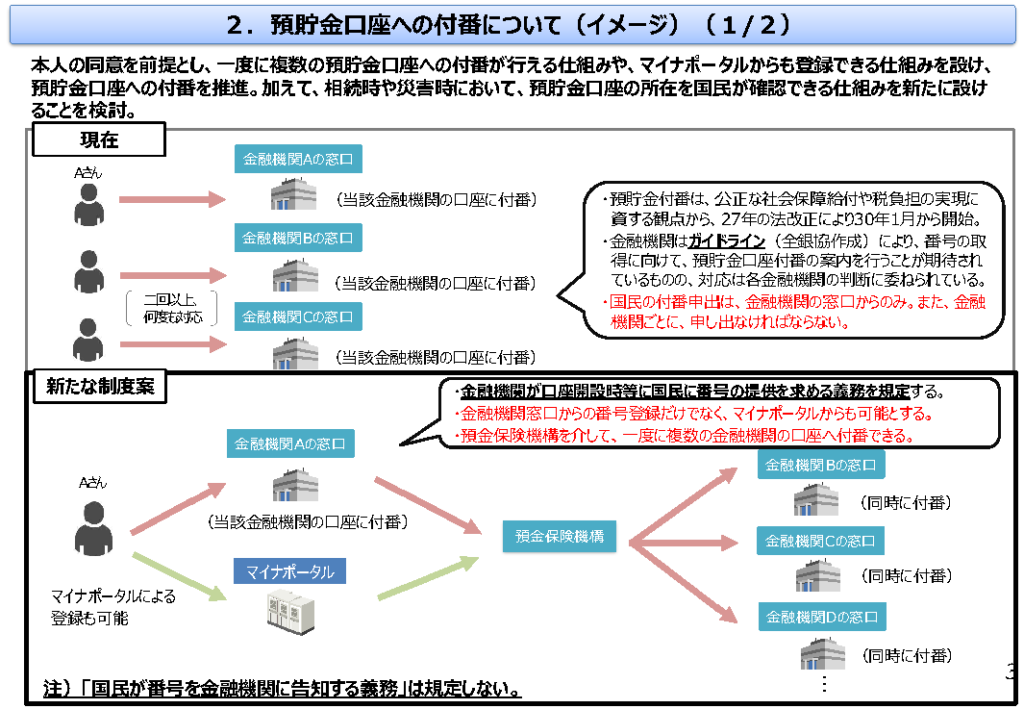

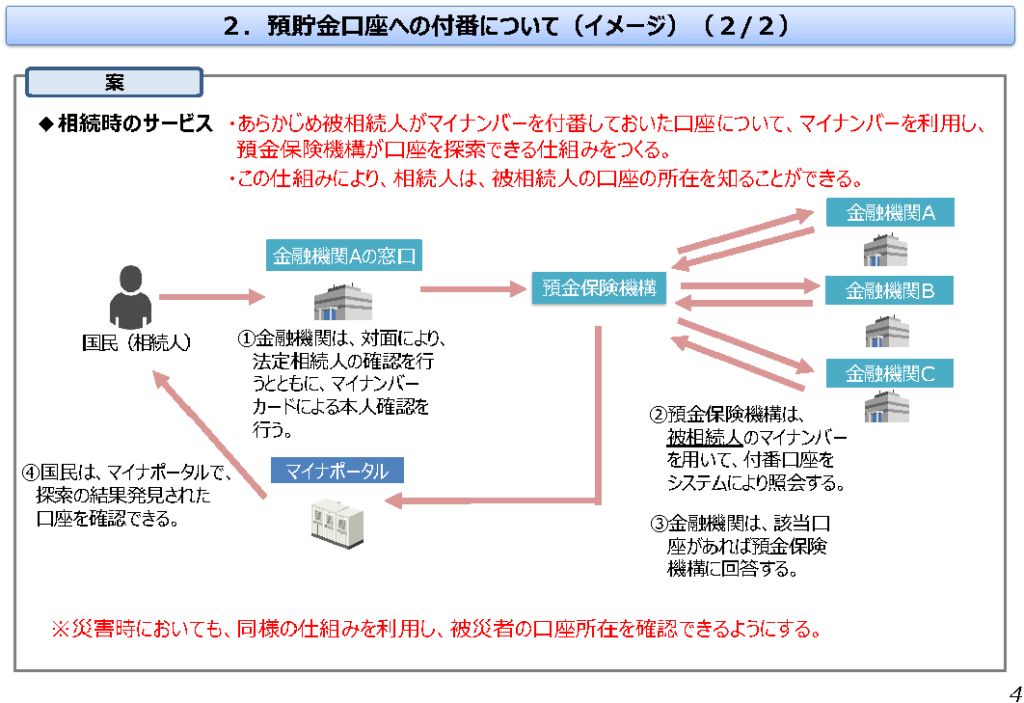

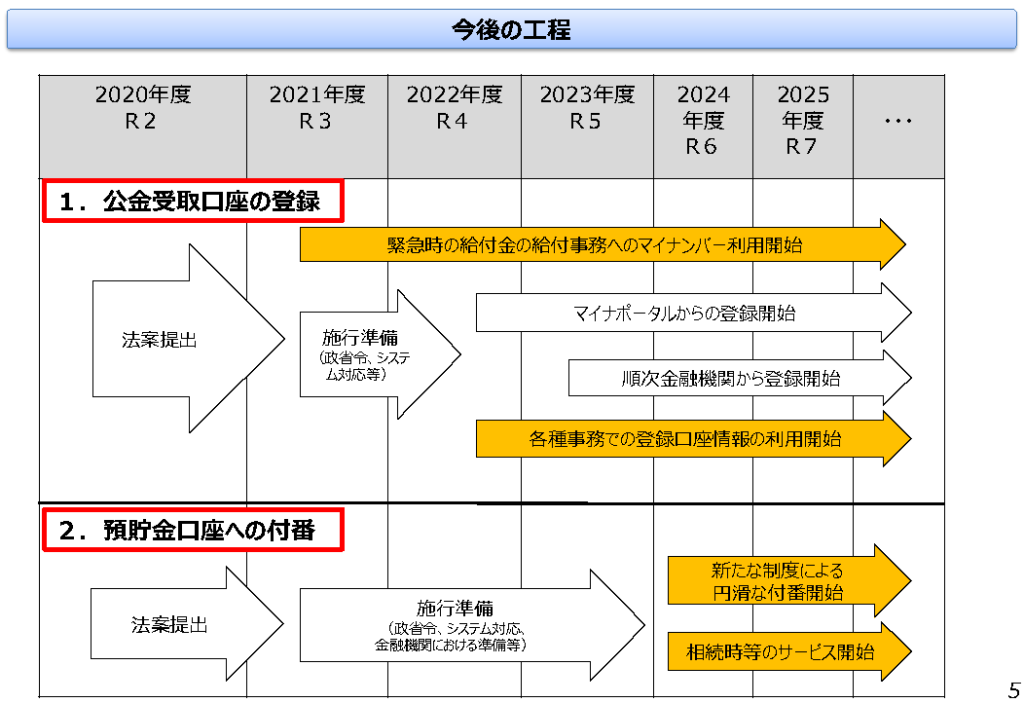

▼ 様々な災害等の緊急時や相続時にデジタル化のメリットを享受できる仕組みを構築するとともに、公平な全世代型社会保障を実現していくため、公金振込口座の設定を含め預貯金口座へのマイナンバー付番の在り方について検討を進め、本年中に結論を得る

▼ 関係府省庁は、マイナンバー制度及び国・地方を通じたデジタル基盤の構築に向け、地方自治体の業務システムの早急な統一・標準化を含め、抜本的な改善を図るため、年内に工程を具体化するとともに、できるものから実行に移していく

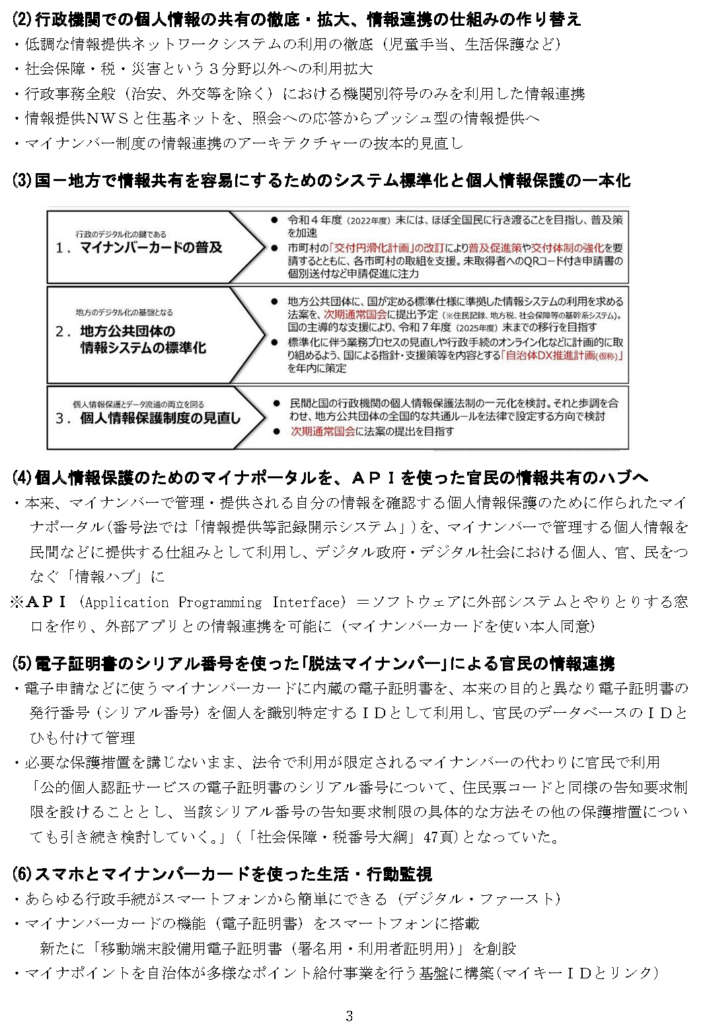

●対面サービスを否定し100%オンラインへ

骨太の方針2020は行政手続のオンライン化、ワンストップ・ワンスオンリー化を抜本的に進めるため、関係府省庁が原則として対面申請を不要にし、マイナンバーカードでログインするマイナポータル・ぴったりサービスを原則として全ての市町村が活用してオンライン化を進めることができるよう、導入を早急に促進することを求めている(17頁)。

オンライン手続きが広がれば、便利になると思われている。しかしそれは現在の対面の手続きにオンライン手続きが付け加わるならば、だ。骨太の方針やデジタル手続き法が求めているのは、オンライン申請を原則化し、 窓口での対面の手続きを原則廃止することだ。

国会審議では、政府は100%デジタル化を目指し対面の手続きはわずかな例外を除いてなくし、対面の必要な手続き自体の廃止を検討したりSNSで代替することなどを説明してきた。デジタル化に対応困難な人には、デジタル・デバイド対策としてデジタル活用支援員などでサポートして格差が生じないようにすると答弁したが、支援を装った詐欺の危険も指摘されていた。

ただデジタル手続き法の成立にあたっては、「地方公共団体の業務において窓口における対面業務が市民と接する上で重要な機能を有していることに鑑み、このような機能が損なわれることがないよう配慮すること」は付帯決議(衆議院、参議院)されている。

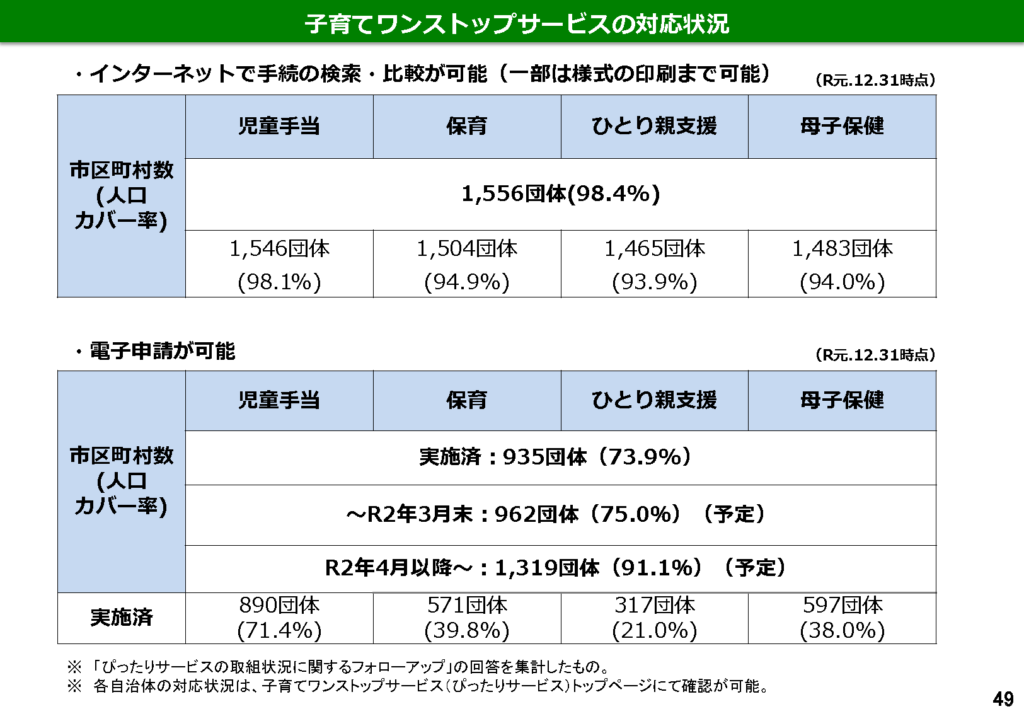

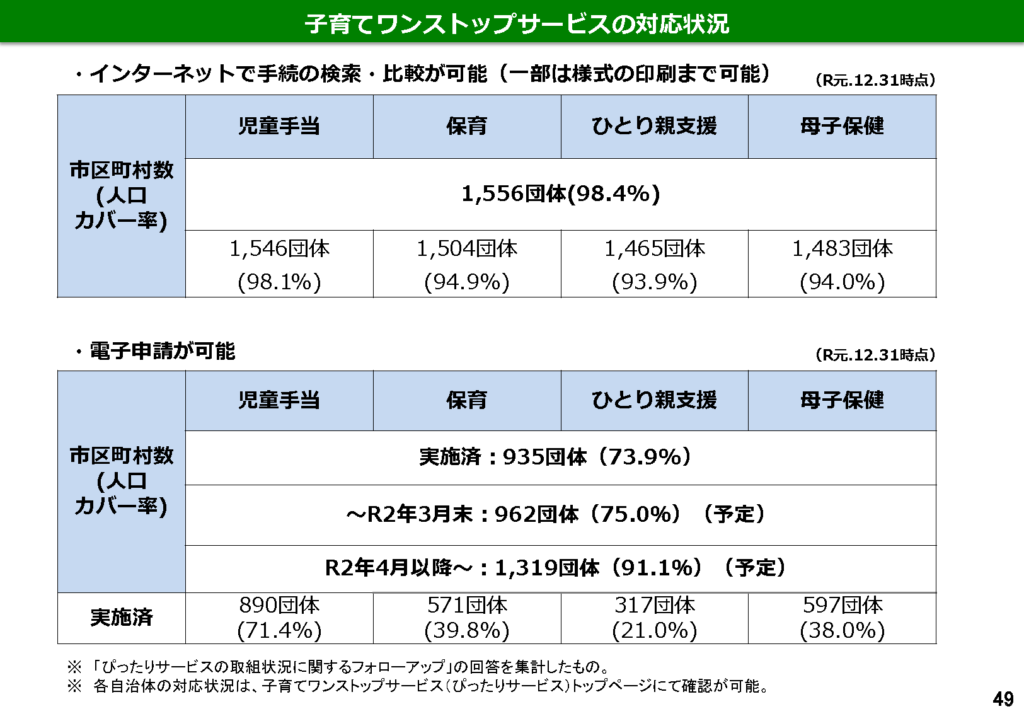

●対面業務は、住民と行政の貴重な接点

対面業務は単なる機械的業務ではなく、住民の抱える問題と行政の貴重な接点でもある。2019年6月25日に東京地裁で行われたマイナンバー違憲差止訴訟の本人尋問では、マイナポータルによる「子育てワンストップサービス」(ぴったりサービス)の電子申請がなぜ広がらないかを例に、対面の重要さを指摘した(2017年10月から開始したオンライン申請の実施自治体は、下図のように 2年経過して保育39.8%、ひとり親支援21.0%、母子保健38.0%にとどまり、これは本人尋問の書証で提出した2018年12月時点の数値とほとんど変わらない)。

「マイナンバー概要資料(令和2年5月版)」49頁

「マイナンバー概要資料(令和2年5月版)」49頁

たとえば母子保健の妊娠届では、子育て不安や児童虐待が深刻化する中で、市区町村は妊娠届の機会をとらえて保健師が面接し子育てサポートの説明や相談に応じることに力を入れており、そのために子育て利用券(商品券)を面接時に配布したりして来所を促している。

また保育園入園申請も、待機児童問題が深刻な都市部の市区町村では、単に申請書類を受け付けるだけでなく、保育ニードにきめ細かく対応するため時間をかけて対面で説明・相談をしている。

住民票や国民健康保険や税金など画一的と思われる窓口事務でも、その応対の中で生活の困窮などがわかり福祉事務所など関係機関につながることもある。オンライン申請ではこれらの貴重な機会が失われることを、市区町村は危惧している。

●デジタル社会変革で生命・生活は守れるか

骨太の方針2020は、「第2章 国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く」でも、デジタル化による対応を強調している。

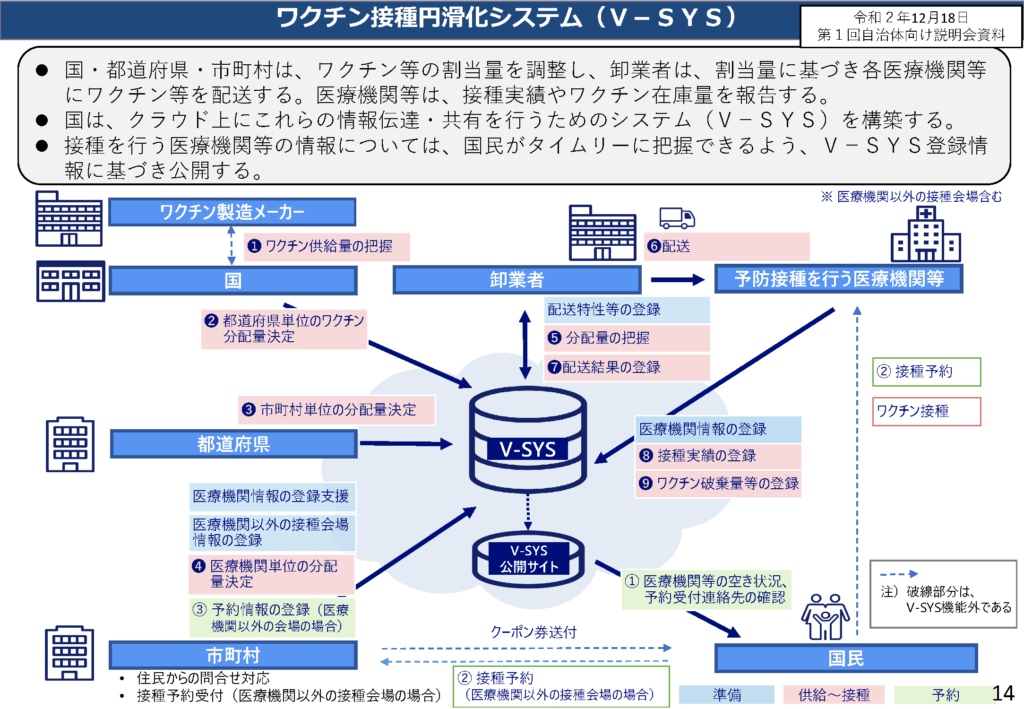

医療提供体制については、感染拡大防止と経済活動の両立のために、検査体制の増強と合わせて、感染者を管理するHER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)で情報収集・管理の仕組みを一元化し監視のための保健所の体制を強化するともに、接触アプリなどデジタル監視の普及やG-MIS(新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム)で医療提供状況を一元的に管理するなどデジタル活用をあげている。

他方、公的・公立病院の統廃合など厚労省の進める病床削減計画や医師数の抑制政策の見直し、諸外国に比べて脆弱であることが露呈した集中治療のスタッフの増強など、対人サービスの強化は書かれていない。

なお医療で「自衛隊の感染症対処能力の更なる向上や感染拡大防止を図る」(10頁)、雇用対策で「自衛隊員の新規採用を積極的に行う」(11頁)、災害対策で「任期制自衛官の退職時の進学支援を含め、様々な事態に対する自衛隊の即応性・強靱化と対処能力の向上を図る」(14頁)など、各所で自衛隊の強化に言及している。

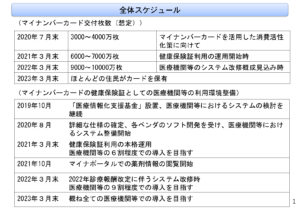

消費など国内需要の喚起としては、GoToキャンペーンとともに「マイナンバーカード普及やそのためのシステム・体制の充実を図りつつ、マイナポイントを活用した消費活性化策を着実に実施すること等により消費を下支えする」(12頁)としている。

しかし2019年10月から今年6月まで行われた「キャッシュレス還元」では予算の倍以上の利用があったのに対して、9月1日から利用開始(来年3月まで)のマイナポイントは予定の4000万人の1割しか利用登録していない。マイナンバー制度の利用にこだわる施策は失敗するジンクスにはまりそうだ。

マイナポイントについて共通番号いらないネットでは、「手続き面倒・効果不明・将来危険」と問題を指摘し、マイナポイントなんかいらないと訴えてきた。キャッシュレス還元についても、地域・所得・年齢などによる利用の格差が指摘され、税の使い方としての不公平さが言われてきた。普及すれば生活が守れるわけではない。

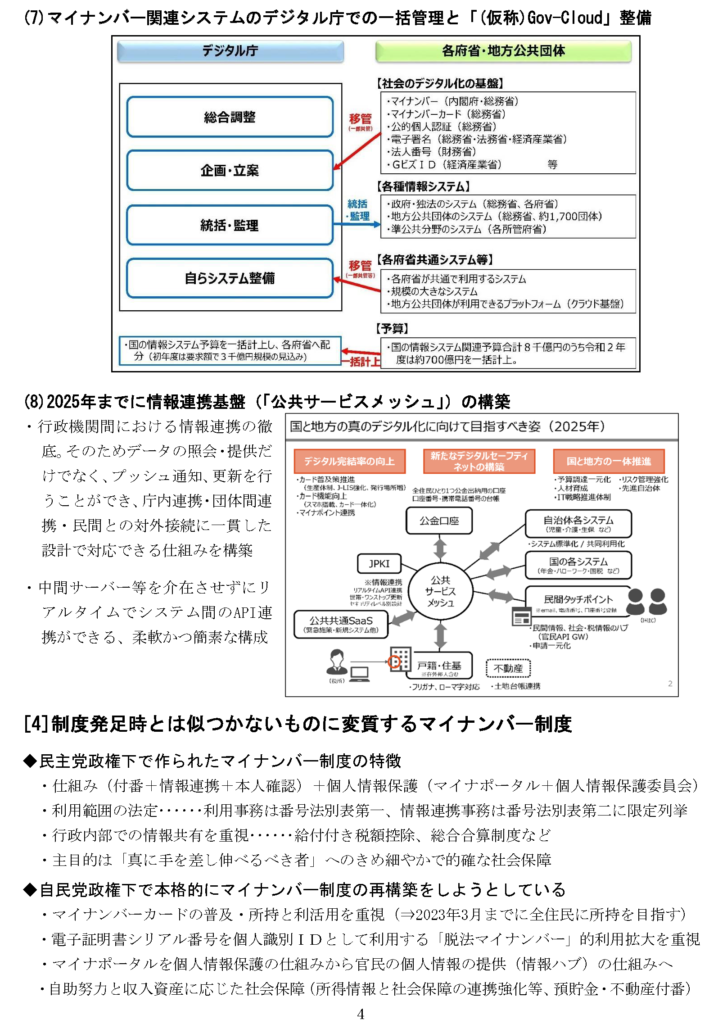

●デジタル社会変革で「新たな日常」を実現

骨太の方針2020の「第3章 「新たな日常」の実現」では、デジタル・ガバメント以外にさまざまな社会全体のDXを挙げている。

企業のDXとしては、IoT、AI、ロボット、5Gの活用などのほか、新しい生活様式を新たなビジネスチャンスとすべく非対面型ビジネスモデルへの転換を支援するなどとしている。

働き方改革では、テレワーク等の流れを後戻りさせず導入を支援するとともに就業ルールを整備し、成果型の弾力的な労働時間管理ができるよう裁量時間制について検討を行うとしている。

初等中等教育では1人1台端末などのGIGAスクール構想を加速し、デジタル化・リモート化を推進しオンライン教育などを早期実現するとともに、ICTを活用した支援、個別最適化された学習計画の作成、教育データの標準化・利活用などをあげている。

「新たな日常」に向けた社会保障の構築では、医療・介護分野におけるデータ利活用等の推進として、データヘルス改革を推進し患者の保健医療情報を患者本人や全国の医療機関等で確認できる仕組みの稼働や、オンライン診療や電子処方箋システムの普及促進、介護障害福祉分野の人手不足と対面以外の手段を活用する観点からケアプランのAI活用の推進や介護ロボットの導入検討をうたっている。

「新たな日常」が実現される地方創生として、データ・サービス連携の基盤となる都市OSの開発・実装を加速し「スーパーシティ構想の早期実現」などを書いている。

いずれもいままでも政府は推進しようとしてきたが課題・問題が指摘され、是非について議論が続いているものだ。それを新型コロナに便乗して「新たな日常」の実現のためにということで一気に推し進めようというのが、骨太の方針2020だ。

●必要なのは感染症対策で「新たな日常」ではない

骨太の方針2020では、社会全体のデジタル変革により「新たな日常」を実現することを繰り返し述べながら、「新たな日常」とは何かは説明していない。

新型コロナウイルス感染症専門家会議は 2020年5月1日の「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」 で、 「徹底した行動変容」で新規感染者数が限定的となっても再度感染が拡大する可能性があり、長丁場に備え感染拡大を予防する「新しい生活様式」に移行していく必要があると述べ、2020年5月4日の「状況分析・提言」(9頁) で「新しい生活様式」の実践例を示していた。

「新しい生活様式」として例示されたのは、 専門家としての医学的な感染予防策の発信を超えて、ソーシャル・ディスタンスやマスクの着用、手洗い、換気、「三密」の回避などにとどまらず、買い物、娯楽、食事、働き方などまさに「箸の上げ下ろしの仕方」にまで介入し、オンラインやテレワーク、電子決済の利用など政府の進めるデジタル社会変革に沿った提言をしていた。

骨太の方針2020ではさらにそれを「新たな日常」として、社会の仕組みに実装して常態化しようとしている。骨太の方針2020は冒頭、「我々は、時代の大きな転換点に直面しており、この数年で思い切った変革が実行できるかどうかが、日本の未来を左右する」(1頁) と「デジタル・ニューディール」の必要を強調する。

しかし必要なのは感染症対策であって、「新たな日常」ではない。感染症はいずれは沈静化する。オンラインやテレワーク等は一時的に必要であっても、それをどこまで社会が実装するかは、改めて判断すべきものだ。

危機によって必要な対策は違う。もし感染症による危機ではなく、自然災害やサイバー攻撃などによる電力や通信システムの途絶として危機が起こっていたら、逆にデジタル依存社会の脆弱性 vulnerability が問題にされていただろう。

政府が国民の日常生活の有り様を示し、それに向けて「行動変容」を迫っていくような国のあり方を、私たちは第二次世界大戦の反省から否定し、個を尊重する民主主義を守ってきたはずだった。

それを新型コロナへの不安にかられて「新しい日常」への行動変容=動員と、逸脱へのデジタル監視・相互監視を可能にする社会にしてしまうのか否か、まさに未来を左右する転換点だ。